Setelah memahami proses pengambilan kebijakan dan mengenai siapa para aktor pengambil kebijakan dan sifat-sifat mereka, maka kini adalah saat yang tepat untuk melihat berbagai alternative cara yang bisa dipilih untuk mempengaruhi kebijakan.

Modul ini akan terbagi ke dalam lima bagian yang berbeda, yang dapat diakses secara berurutan setiap harinya mulai dari hari ini. Setiap bagian memiliki bahan bacaan tersendiri yang harus dibaca untuk memperdalam pengetahuan mengenai topik yang dibahas.

Selamat mengikuti.

- Bagian 1. Advokasi (4-5 Desember 2015)

- Bagian 2. Lobbying (6-8 Desember 2015)

- Bagian 3. Policy Brief (9-10 Desember 2015)

- Bagian 4. Dialog Kebijakan (11-12 Desember 2015)

- Bagian 5. Media (12-14 Desember 2015)

Modul Berbagai Cara Mempengaruhi Kebijakan

{tab Bagian 1|red}

Bagian 1. Advokasi

Shita Dewi

Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan

Tujuan:

- Memahami konsep advokasi

- Dapat menyusun perencanaan advokasi

Materi:

Advokasi adalah serangkaian kegiatan untuk mempengaruhi pihak lain, dalam hal ini khususnya yang bertujuan untuk merubah atau mempertahankan suatu pandangan dan arah kebijakan, atau bahkan seluruh sistem. Jadi, advokasi merupakan sebuah proses yang dinamik yang melibatkan setidaknya dua pihak. Advokasi harus memiliki tujuan. Advokasi dapat dilakukan di berbagai level pengambilan kebijakan: institusi, lintas institusi, kabupaten, propinsi, nasional bahkan internasional.

Advokasi dapat dilakukan melalui berbagai strategi, misalnya kampanye, public hearing, petisi, komunikasi-informasi-edukasi (KIE), pemasaran sosial, dan sebagainya. Advokasi dapat berlangsung dalam periode waktu yang singkat, atau jangka panjang, tergantung kepada tujuannya dan seberapa cepat tujuan tersebut dapat dicapai. Apabila ternyata dibutuhkan jangka waktu yang lebih panjang, advokasi biasanya akan terdiri dari berbagai kegiatan jangka pendek dan bersifat spesifik untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut.

Advokasi biasanya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- Tujuan

Karena terkadang isu kesehatan merupakan isu yang sangat kompleks, maka kita harus cermat dalam memilih tujuan advokasi. Pikirkan, apakah tujuan advokasi akan dapat mengatasi masalah yang ada? Apakah tujuan ini masuk akal dan dapat dicapai? Seperti biasa, pastikan bahwa tujuan tersebut SMART (specific, measureable, achievable, result-oriented, time-bound).

- Data dan penelitian

Data, hasil penelitian, dan analisis merupakan senjata utama dalam advokasi. Advokasi yang baik harus didasarkan pada bukti dan informasi. Jadi pikirkan, data dan informasi seperti apa yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan advokasi yang kita pilih? Jika, data dan informasi itu tidak tersedia, bagaimana cara kita mendapatkannya?

- Audiens

Advokasi harus memiliki sasaran yang jelas dan tepat. Jadi pikirkan, siapa audiens yang tepat untuk isu yang kita angkat? Audiens mana yang memiliki pengaruh dan otoritas untuk menghasilkan perubahan yang kita inginkan (atau membantu kita mencapai tujuan advokasi kita)? Jadi, audiens ada yang bersifat primer/audiens kunci, ada pula yang bersifat secondary (bukan pengambil keputusan, tetapi mungkin memiliki kemampuan yang influential untuk pengambilan keputusan).

- Pesan

Audiens yang berbeda memiliki reaksi yang berbeda terhadap pesan tertentu. Jadi, pikirkan kecocokan antara isi dan cara menyampaikan pesan kepada audiens yang berbeda-beda. Namun, pastikan bahwa pesan tersebut mengandung setidaknya unsur what, why, when, where dan how. Para pengambil keputusan, misalnya, akan lebih cepat bereaksi bila melihat magnitude dari masalah.

- Koalisi atau networking

Seringkali, advokasi tidak bisa dilakukan sendirian. Dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk memperkuat gerakan advokasi. Jadi pikirkan, siapa pihak-pihak yang memiiki kepentingan yang sama dengan kita dan dapat diajak berkoalisi?

- Presentasi yang persuasif

Advokasi harus persuasif. Padahal, kesempatan untuk berbicara dan berdialog dengan pembuat keputusan kunci seringkali terbatas. Jadi pikirkan: jika kita hanya memiliki satu kesempatan singkat untuk meyakinkan pengambil keputusan, apa yang harus kita sampaikan? Bagaimana caranya meyakinkan beliau?

- Penggalangan dana

Advokasi tidak murah. Advokasi yang berkelanjutkan, membutuhkan alokasi sumber daya yang cukup besar baik dari tenaga, waktu, pikiran, dan biaya. Jadi, pikirkan bagaimana cara kita mendapatkan sumberdaya yang dibutuhkan tersebut.

- Evaluasi

Apabila tujuan advokasi telah tercapai, perlu dilakukan evaluasi untuk menilai strategi kunci apa yang menentukan keberhasilannya. Apabila tujuan advokasi tidak tercapat, perlu dilakukan evaluasi untuk menilai kelemahan kita dan mengidentifikasi apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaikinya.

Dengan memahami elemen-elemen dari advokasi, maka sebuah rencana advokasi dapat disusun. Kemampuan menyusun rencana advokasi berperan penting untuk menyumbang kepada keberhasilan pencapaian tujuan advokasi. Berikut ini kami lampirkan sebuah advocacy workbook yang sangat praktis dan bermanfaat untuk menyusun rencana advokasi kita.

TUGAS

TUGAS

Pelajari tools dan worksheets yang tersedia di dalam Advocacy Workbook terlampir.

- Advocacy Workbook (PDF).

Sumber: “Stronger Health Advocates, Greater Health Impacts: A workbook for policy advocacy development” (PATH, 2014).

Ada tools yang bisa digunakan sebagai checklist, dan ada worksheet yang digunakan untuk memperjelas strategi advokasi. Sebaiknya Anda menggunakan seluruh tools dan worksheet yang ada untuk membantu penyusunan strategi advokasi nantinya.

Namun, hanya untuk keperluan latihan ini, cobalah susun rencana advokasi Anda dengan menggunakan template yang tersedia di halaman 57-59.

Tugas harap dikumpulkan ke fasilitator paling lambat pada tanggal 20 Desember 2015

Bahan bacaan

- Networking for Advocacy (PDF).

Sumber: West Slevin, K., and C. Green (2013). “Networking and Coalition Building for Health Advocacy: Advancing Country Ownership”. Washington, DC. Health Policy Project: Futures Group.

{tab Bagian 2|orange}

Bagian 2. Lobbying

Shita Dewi

Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan

TUJUAN

Memahami praktek lobbying

MATERI

Pada umumnya lobbying memaksudkan kegiatan yang mencoba untuk mempengaruhi pemikiran legislator atau pejabat publik lainnya untuk/atau terhadap isu tertentu.

Ini mencakup lobbying yang langsung terkait dengan bagian tertentu dari undang-undang, peraturan, kebijakan, dsb, yang kita umumnya ketahui. Namun ada pula lobbying yang lebih terkait dengan ‘mengatur suasana’ (atmosphere setting) di sekitar masalah tertentu atau debat publik. Sebagai contoh, atmosfir perdebatan pro-kontra rokok dan tembakau yang sangat ditentukan oleh kekuatan lobbying industri rokok.

Kegiatan lobbying dapat berlangsung dalam sejumlah bentuk yang berbeda, termasuk:

- Pertemuan tatap muka dengan para politisi atau pejabat publik.

- Komunikasi dengan politisi (melalui surat, memo, dll)

- Keikutsertaan dalam kelompok penasihat pemerintah, think tank, atau kelompok penyusun peraturan, UU, dsb

- Membuat pengajuan formal kepada Pemerintah (misalnya membuat ‘naskah akademik’ dan langkah-langkah persiapan legislatif lainnya, atau mengajukan permohonan ke MK)

- Presentasi di konferensi dengan tujuan menyampaikan pesan tertentu

- Menulis di surat kabar, online media, dll

- Mempresentasikan informasi berbasis bukti kepada komisi legislatif atau pejabat publik lain.

- Keikutsetaan dalam Kemitraan Multi-sektor (terutama dalam kaitannya dengan pengaturan standar, menyusun kerangka regulasi, dll)

- Mensponsori penelitian dengan agenda kepentingan tertentu

- Memberikan sumbangan keuangan atau hadiah, menyelenggarakan atau mensponsori kunjungan dan perjalanan dengan tujuan tertentu

- Mensponsori atau melakukan gerakan grassroots dan kampanye hubungan masyarakat

- Dan sebagainya

Lobbyist merupakan suatu profesi. Seorang pelobi adalah seseorang yang menghabiskan proporsi yang signifikan dari waktu mereka berusaha untuk mempengaruhi arah yang diambil oleh para pembuat kebijakan.

Lobbyist bisa saja merupakan:

- Konsultan lobbyist. Biasanya mereka dibayar untuk mewakili klien.

- In-house lobbyist. Secara formal, mereka ditunjuk oleh anggota organisasinya untuk melakukan lobbying.

- Group lobbyist. Mereka secara formal ditunjuk oleh beberapa organisasi yang bergerak di sektor tertentu untuk melakukan lobbying demi kepentingan sektor tertentu.

Apa tujuan dari lobbying? Lobbying dapat memenuhi salah satu dari tujuan ini:

- Self-interest lobbying. Mereka melakukan lobbying untuk memajukan kepentingan organisasi mereka sendiri.

- Public interest lobbying. Mereka melakukan lobbying untuk memajukan kepentingan umum.

- Kombinasi dari self-interest lobbying dan public interest lobbying. Mereka melakukan lobbying untuk memajukan kepentingan organisasinya sendiri yang kebetulan pula merupakan bagian dari kepentingan umum.

Kegiatan lobbying diatur dan diawasi dengan ketat di negara-negara maju, misalnya Amerika Serikat. Untuk menjadi seorang lobbyist, mereka harus terdaftar secara resmi. Praktek-praktek mereka pun diawasi, dan apabila ada praktek-praktek yang dinilai tidak etis, mereka akan dikenai sanksi dan tindakan tertentu. Terkadang, kata lobbying memiliki konotasi negatif. Sebagai contoh, terlampir kami berikan contoh bagaimana kelompok NCD Alliance menduga bahwa praktek lobbying dari industri rokok telah berhasil mempengaruhi pengambil kebijakan.

Kegiatan lobbying membutuhkan keterampilan interpersonal yang sangat baik. Lobbyist juga harus sangat memahami isu yang diangkat, dapat mengajukan argumen dan melakukan counter argument, mengenal betul siapa ‘players’ yang relevan, dan bagaimana proses politik dan kebijakan berlangsung serta jadwal-jadwalnya, sabar, tekun, memiliki keterampilan komunikasi yang sangat baik, selalu berpikir sebagai analis, secaca strategis, taktis, tetapi juga political savvy. Karena menjadi lobbyist yang efektif tidak mudah, lobbyist menjadi salah satu profesi yang dibayar cukup mahal untuk keahlian mereka.

Bahan bacaan:

{tab Bagian 3|green}

Bagian 3. Policy Brief

Shita Dewi

Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan

TUJUAN

Memahami cara mewujudkan potensi policy brief sebagai alat mempengaruhi kebijakan

MATERI

Pada modul sebelumnya, kita telah berlatih teknik membuat sebuah policy brief. Policy brief merupakan dokumen yang penting karena memiliki potensi yang besar untuk mempengaruhi kebijakan. Namun, untuk dapat berfungsi dengan optimal, tentu saja ada beberapa prasyaratnya. Tanpa bermaksud mengulang-ulang materi yang telah diberikan terdahulu, berikut ini kami mencoba membuat ringkasannya.

Pertama, apakah policy brief kita mengangkat isu yang penting dan menarik bagi para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan? Apakah policy brief kita telah diletakkan pada konteks yang tepat, Kedua, apakah policy brief kita telah menggambarkan masalahnya dengan jelas? Apakah policy brief kita juga telah meyakinkan dalam hal menunjukkan apa solusi dari masalah, berapa prakiraan biayanya, dan mengidentifikasi kunci sukses implementasi solusi tersebut?

Selain itu, ada elemen-elemen lain yang turut menentukan baik buruknya sebuah policy brief. Misalnya, apakah policy brief kita telah menunjukkan kredibilitas dalam hal teknik yang digunakan dalam penelitian? Apakah policy brief kita juga telah mencerminkan faktor-faktor seperti kearifan lokal, ekuitas, dan applicability dalam solusi yang ditawarkan?

Seringkali, policy brief yang kita susun perlu mendapat masukan dari pihak lain untuk memperbaiki kualitasnya. Ada dua jenis masukan yang kita perlukan. Pertama, adalah peer review. Peer review adalah review yang dilakukan oleh sesama peneliti. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa policy brief kita telah mencapai kualitas scientific yang baik. Jenis yang lain adalah merit review. Merit review biasanya dilakukan oleh setidaknya seorang peneliti, seorang pengambil kebijakan, dan satu orang pemangku kepentingan lain. Tujuan dari merit review adalah untuk memastikan bahwa selain memenuhi standar kualitas scientific yang baik, policy brief ini mudah dipahami oleh orang awam, dan relevan dengan sistem kesehatan dan proses pengambilan kebijakan.

Policy brief juga tidak bisa melakukan fungsinya untuk mempengaruhi kebijakan apabila dokumen ini tersimpan dengan rapi di laci kita. Policy brief ini harus dibagikan kepada audiens yang ditargetkan, dan dibaca oleh mereka. Ada beberapa cara paling mudah untuk mendistribusikan sebuah policy brief. Pertama, tentu saja adalah mengirimkan policy brief ke target audiens yang dituju. Tujukan ke alamat yang spesifik (misal: Ibu A, Direktur Jenderal ………., Kementerian Kesehatan). Minta ijin kepada institusi yang bersangkutan untuk membagikan poliy brief ke beberapa orang lain di bagian tersebut, atau meletakkannya di ruang tamu kantor tersebut.

Kedua, policy brief juga bisa dibagikan dalam suatu acara khusus yang terkait dengan masalah yang dibahas oleh policy brief tersebut. Misalnya, apabila ada acara rapat atau seminar yang diselenggarakan terkait masalah yang dibahas. Acara ini bisa saja merupakan acara yang kita selenggarakan sendiri sebagian bagian dari kegiatan advokasi, atau acara yang diselenggarakan oleh pihak lain atau oleh pemerintah. Dalam hal ini, tentu saja kita harus secara resmi meminta ijin kepada panitia untuk membagikan policy brief kita.

Ketiga, policy brief juga bisa diunggah ke situs resmi institusi kita sehingga audiens yang lebih luas juga dapat mengunduhnya. Walau pun mereka belum tentu merupakan audiens primer dari policy brief kita, tetapi mereka bisa saja merupakan audiens secondary kita, yang kemungkinan dapat menjadi mitra dalam kegiatan advokasi. Selain itu, apabila policy brief tersedia di situs resmi institusi kita, kita dapat dengan mudah menampilkannya apabila sewaktu-waktu ada kesempatan tak terduga untuk melakukan advokasi.

Keempat, policy brief dapat pula diberikan langsung secara personal kepada individu yang kita tuju. Cara ini terkadang diperlukan khususnya apabila kita tengah berada dalam proses advokasi dan dialog kebijakan yang intens. Misalnya, kita menyurati audiens yang menjadi target untuk minta ijin bertemu, kemudian secara pribadi mengunjungi mereka. Atau mencoba menemui mereka pada saat rehat suatu acara atau di sela-sela rapat. Mengingat mereka adalah orang-orang yang sangat sibuk dan belum tentu punya waktu untuk membaca, kita harus siap untuk menjelaskan isi policy brief tersebut kepada beliau dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan cara yang sangat meyakinkan. Kemauan mereka untuk membaca lebih lanjut policy brief kita juga akan sangat ditentukan oleh tampilan dan judul policy brief yang menarik minat dan secara visual juga menarik.

Jadi, policy brief adalah salah satu ‘senjata’ yang bisa kita pakai untuk mempengaruhi kebijakan, tetapi keberhasilannya tentu bergantung pada seberapa tajam ‘senjata’ tersebut dan seberapa terampil kita menggunakannya.

Bahan bacaan:

{tab Bagian 4|blue}

Bagian 4. Dialog Kebijakan

Shita Dewi

Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan

TUJUAN

Memahami konsep dan pemanfaatan dialog kebijakan

MATERI

Dialog kebijakan adalah dialog yang terjadi antara para pemangku kepentingan untuk mengangkat sebuah isu, berbagi sudut pandang, menemukan titik temu dan mencapai kesepakatan atau konsensus tertentu mengenai sebuah kebijakan. Jadi, dialog kebijakan semestinya berlangsung antara para pengambil kebijakan dengan kelompok kepentingan, kelompok profesi, LSM, dan sebagainya (Hardee, K., Feranil, I., Boezwinkle, J., and Clark, B., The Policy Circle: The Framework for Analyzing the Components of Family Planning, Reproductive Health, Maternal Health, and HIV/AIDS Policy, Policy Working Paper Series no. 11, Washington, D.C: Futures Group, 2004, p. 15).

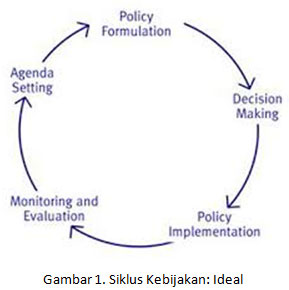

Dialog kebijakan merupakan sarana yang sangat penting dalam tahapan awal dari siklus kebijakan, yaitu agenda setting. Dialog kebijakan yang dilakukan antara para pemangku kepentingan dengan para pengambil kebijakan bertujuan untuk melakukan issue framing dan mencapai kesepakatan mengenai isu tersebut, atau jika mungkin, solusinya.

Agar dapat berhasil, sebuah dialog kebijakan membutuhkan beberapa prasyarat. Pertama, para pengambil kebijakan harus menyadari pentingnya melakukan dialog dengan pihak lain dan memberi ruang dan kesempatan untuk itu. Kedua, harus ada pihak yang terampil dalam memfasilitasi dialog ini dan menjembatani berbagai kepentingan yang berbeda. Ketiga, pihak pemangku kepentingan non pemerintah harus kredibel dan mampu menyajikan informasi berbasis bukti yang meyakinkan, akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu, seringkali kita harus mempersiapkan sebuah policy brief sebelum melakukan dialog kebijakan. Keempat, harus terjalin hubungan yang bersifat kemitraan antara pihak-pihak yang berdialog. Dan terakhir, masing-masing pihak harus memiliki keterampilan komunikasi, negosiasi, problem-solving dan resolusi konflik.

Selain kemampuan dan keterampilan individual di atas, organisasi dan institusi yang terlibat dalam dialog kebijakan harus memiliki kapasitas organisasional yang handal. Misalnya, pihak pemangku kepentingan harus memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian yang komprehensif dan melakukan analisis yang tajam untuk dapat mengumpulkan informasi berbasis bukti. Pihak pengambil kebijakan juga perlu memiliki kapasitas dan sumberdaya untuk melakukan kegiatan dialog kebijakan ini dengan berbagai pihak di berbagai kesempatan.

Dialog kebijakan dapat saja berlangsung dalam suasana yang resmi, misalnya sebuah rapat atau sebuah event tertentu. Namun, dapat pula berlangsung dalam bentuk yang tidak terlalu resmi, misalnya lunch discussion, atau diskusi-diskusi kecil lainnya. Yang penting adalah kualitas dari dialog tersebut. Mengingat ini adalah dialog, pastikan bahwa suasana yang dibangun adalah suasana dialog, bukan debat. Keduabelah pihak harus merasa win-win. Jangan sampai pula pihak pengambil kebijakan atau pemangku kepentingan lain merasa ‘dikuliahi’. Keduabelah pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengutarakan pendapat. Selain itu, kuantitas (seberapa sering hal itu dilakukan) dari dialog kebijakan juga penting. Terkadang, dialog kebijakan harus dilakukan berulang-ulang sebelum sebuah gagasan bisa tertanam dengan baik, atau sebuah kesepakatn berhasil dicapai.

Bersama ini kami lampirkan bacaan utama yang harus dibaca peserta untuk lebih memahami apa saja yang terlibat dalam penggunaan dialog kebijakan untuk mempengaruhi kebijakan. Bacaan ini juga memuat contoh-contoh dari praktek dialog kebijakan.

Bahan bacaan:

{tab Bagian 5|grey}

Bagian 5. Media

Shita Dewi

Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan

TUJUAN

Memahami konsep dan cara memanfaatkan media untuk advokasi.

MATERI

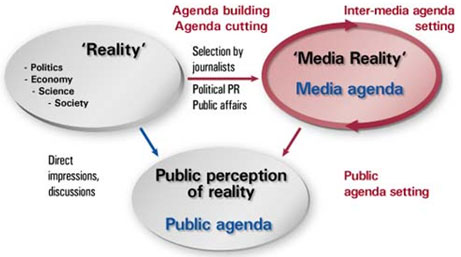

Menulis opini atau hasil analisis kita di media massa atau pun online media merupakan salah satu cara termudah untuk melakukan advokasi melalui media. Namun, selain itu ada pula teknik advokasi yang lain yaitu menyusun sebuah media advocacy. Terdapat berbagai teknik dan strategi melakukan komunikasi massa yang terkait dengan hal ini, misalnya pemasaran sosial, humas, siaran pers, dan lain-lain. Bagi kita yang awam, terkadang sulit untuk membedakan sifat dan penggunaan strategi komunikasi massa. Di bawah ini kami mencoba memberikan ringkasannya:

| |

Pemasaran Sosial

|

Public Relations

|

Media advocacy

|

|

Fokus pesan

|

Look at You

- Kenali risiko Anda

- Ubah perilaku Anda

|

Look at Me

Meningkatkan image dan hubungan dengan publik

|

Look at Us

- Agenda setting

- Isu kebijakan

|

|

Audiens

|

- Individu yang berisiko

- Masyarakat umum

|

- Klien/target market

- Penyandang dana

- Masyarakat umum

|

- Pemangku kepentingan

- Pengambil kebijakan

|

|

Tujuan

|

Memotivasi perubahan perilaku

|

Membangun hubungan

|

Perubahan di masyarakat melalui perubahan kebijakan

|

Ada beberapa elemen kunci yang perlu kita perhatikan apabila kita bermaksud untuk menggunakan advokasi melalui media untuk isu-isu terkait kesehatan masyarakat (Wallack, L., Dorfman, L., Jernigan, D., and Themba, M., Media Advocacy and Public Health: Power for Prevention, Newburry Park, CA: Sage Publications Inc., 1993), yaitu:

- Ada masalah yang merupakan policy gap

- Tersedia hasil penelitian berbasis bukti

- Ada tujuan kebijakan yang hendak dicapai

- Identifikasi siapa audiens targetnya

- Mobilisasi komunitas

- Issue framing

- Rencana aksi dan strategi

- Evaluasi

Dari elemen-elemen kunci di atas, ada beberapa hal yang mungkin baru bagi kita yaitu mobilisasi komunitas dan issue framing. Hal-hal ini akan kita bahas disini.

Mobilisasi komunitas memaksudkan penggalangan dukungan dari komunitas dan sekelompok orang untuk mengangkat isu kebijakan yang kita pilih. Adanya dukungan banyak kelompok dan komunitas akan membuktikan kepada pihak pengambil kebijakan bahwa isu yang kita angkat penting dan menyangkut kepentingan orang banyak. Selain itu, dukungan dari komunitas juga memiliki nilai positif karena dapat memberikan sumbangan dalam hal dana, sumber daya, akses kepada pihak-pihak tertentu, keahlian tertentu, dsb.

Issue framing merupakan cara untuk mempresentasikan sebuah isu. Sebuah isu harus dapat disajikan secara menarik dalam waktu yang singkat dan sesuai dengan persepsi yang diharapkan. Untuk dapat menarik perhatian (attention grabbing), sebuah isu dapat saja dikemas sebagai sesuatu yang bersifat kontroversi, ironi terobosan, atau suatu isu yang serius dan mendesak. Ini disebut framing for access. Namun, sebuah isu juga harus menyajikan informasi yang akurat dan sesuai dengan persepsi yang diharapkan. Ini disebut framing for content. Caranya, dengan menterjemahkan isu tersebut menjadi isu sosial (misal, ‘dampak merokok mengakibatkan kematian prematur yang lebih banyak dari korban kecelakaan pesawat)’, menyajikan konsekuensi positif atau negatif dengan angka yang mudah dipahami dan spesifik (misalnya, sebutkan kerugian dalam bentuk rupiah), memberikan solusi yang praktis dan nyata, dan jika memungkinkan gunakan gambar atau kutipan dari pihak-pihak yang terkait. Mengingat ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, seringkali dibutuhkan tenaga professional dan ahli komunikasi massa untuk dapat menyusun dan mendisain sebuah brief yang baik untuk media massa. Berikut ini kami lampirkan sebuah contoh media brief .

Media brief ini bisa diberikan langsung kepada pihak media tertentu yang menjadi target kita (pemilihannya didasarkan pada, misalnya, demografi dan region pembaca). Atau, kita dapat menyelenggarakan acara khusus bagi para awak media dari sejumlah media yang terseleksi. Keuntungannya adalah kita dapat memiliki kesempatan untuk memaparkan isi media brief dengan lebih jelas dan komprehensif serta membuka kesempatan untuk tanya jawab. Acara ini tentu saja membawa konsekuensi finansial dan sumberdaya yang lebih besar. Sekali lagi, untuk dapat melakukan pemilihan target media yang tepat, terkadang diperlukan konsultasi dengan ahli komunikasi massa.

Bahan bacaan:

{/tabs}

![]()

![]() PENDAHULUAN

PENDAHULUAN![]() TUJUAN KEGIATAN

TUJUAN KEGIATAN![]() JADWAL ACARA

JADWAL ACARA