Gagasan ke depan: Pengembangan pengiriman tenaga medik ke daerah sulit.

Sesi 4 membahas mengenai Gagasan Ke Depan: Pengembangan pengiriman tenaga kesehatan ke daerah sulit. dr. Rukmono Siswishanto, M. Kes, SpOG (K) mewakili RS Sardjito, dan dr. Andreasta Meliala, DPH, MKes, MARS yang aktif terlibat di PPSDM Kemenkes RS.

Sesi 4 membahas mengenai Gagasan Ke Depan: Pengembangan pengiriman tenaga kesehatan ke daerah sulit. dr. Rukmono Siswishanto, M. Kes, SpOG (K) mewakili RS Sardjito, dan dr. Andreasta Meliala, DPH, MKes, MARS yang aktif terlibat di PPSDM Kemenkes RS.

Pengembangan residen ke daerah sulit ini menjadi poin penting karena tenaga kesehatan masih sangat terbatas di sejumlah Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepualuan (DTPK). Perlu assessment, apa saja yang diibutuhkan di lokasi, misalnya sharing penganggaran. Melalui SH NTT ini, kami mendorong agar RS mampu menjadi lokomotif perbaikan klinis dan modern, ungkap dr. Rukmono. Hal yang menjadi catatan, pertama, program perbaikan mutu dan pemenuhan nakes ini masih ada yang kurang tepat. Misalnya, tugas belajar atau tubel kurang sustainable, karena tidak menjamin ketersediaan tenaga pasca program. Penilaian Mutu sebaiknya dilakukan oleh yang diberi pelayanan. Poin yang ingin disampaikan SH, ialah pemberdayaan melalui people and education. Para residen yang dikirim, umumnya diterjunkan dalam tim. Mengapa tim? Karena mereka lebih terorganisir dan lebih terarah jika bekerja secara tim.

dr. Andreasta Meliala, DPH, MKes, MARS menyampaikan di Indonesia ada dua pembagian daerah, yaitu daerah masalah kesehatan dan non kesehatan serta daerah diminati dan kurang diminati. Problem yang dihadapi Indonesia ialah masih banyak daerah konflik, tidak diminati, terpencil, yang belum terjangkau akses pelayanan kesehatan. Maka, perlu kolaborasi antara health system dan health outcome untuk menyelesaikan hal ini.

dr. Andreasta Meliala, DPH, MKes, MARS menyampaikan di Indonesia ada dua pembagian daerah, yaitu daerah masalah kesehatan dan non kesehatan serta daerah diminati dan kurang diminati. Problem yang dihadapi Indonesia ialah masih banyak daerah konflik, tidak diminati, terpencil, yang belum terjangkau akses pelayanan kesehatan. Maka, perlu kolaborasi antara health system dan health outcome untuk menyelesaikan hal ini.

DTPK dan Daerah Kurang Diminati (DKM) atau sering disebut dengan “daerah airmata” menjadi tantangan pemerintah dan masyarakat untuk pemerataan layanan kesehatan. Pemda harus dominan untuk daerah fiskal tinggi seperti Kaltim dan Kepri, masalah pokok mereka ialah tidak ada SDM-nya karena visi kesehatannya tidak ada. Pemerintah Pusat harus mendorong daerah, apa saja yang harus dibangun? BPJS dan Kementrian Daerah Tertinggal harus bertemu dan duduk bersama menemukan solusinya, karena regulasi yang ada belum menyatukan lintas sektor.

Isu Penting: Sustainability

Bagaimana operasionalnya? Sistem perekrutan melalui PNS hanya bisa diterapkan di daerah normal. CPNS di DTPK, hasilnya nol karena banyak nakes yang tidak mau ditempatkan di DTPK. Permasalahan kekurangan nakes di DTPK dapat diatasi dengan beragam pendekatan, antara lain: flying doctors (pengalaman Australia), mobile grounting (praktek di Afrika Tengah), dan pelayanan antar pulau atau RS terapung (namun logistik masih menjadi masalah).

Maka, solusi yang ditawarkan ialah kontrak/privatisasi, bisa berdasarkan team, umum atau institusi (seperti program SH NTT). Kemudian, catatannya, apakah PTT yang ditempatkan mempunyai hak dan kewajiban seperti pegawai normal? Sayangnya, insurance di PPSDM tidak dibahas karena hal ini tidak diatur Permenkes.

Linda ( perwakilan dari Kemenkes) memaparkan, mobile doctors ini sudah dilaksanakan di tahun 2008 melalui program P2KTP (mobile klinik via pesawat dan speedboat). Tim yang terlibat dalam mobile ini antara lain, dokter, bidan, dan ahli gizi. Support dana banyak dari Bansos. Lalu, Bansos harus dikelola Kementrian Sosial, jadi terputus. Kemudian, program ini dilanjutkan di daerah Kepri, Aceh, Papua, Maluku dan NTT melalui dana dekonsentrasi. PTT membagi ilmu dengan dokter umum di daerah dan Pemda mendukung finansial untuk operasional mereka. Sustainability service, yang berarti pusat harus mendorong finansialnya. Maka, pengorganisasian yang harus diatur kembali.

Diskusi:

Pertanyaan pertama, Rudi (pegawai Puskesmas/Jatim) menanyakan di era JKN, BPJS telah melakukan tindakan promotif dan preventif namun masih sebatas obat. Hal lain tidak ter-cover BPJS. Lebih banyak ke UKP atau tergantung pimpinannya. Jadi, Puskesmas bisa maju bagaimana bisa terus berkembang?

Pertanyaan kedua, dari audiens yang berasal dari Kutai Timur, sustainability program mobile ini tidak ada, karena terkait dana. Mobile clinic sudah lebih dulu dilakukan Kutai Timur.

dr. Rukmono: jika ada kontrak, maka pembagian tugasnya jelas. Tenaga Puskesmas mirip di RS, namun dalam skala kecil. Namun sayangnya, saat ini, Puskesmas terpisah dengan RS.

dr. Andre, Jakarta sudah melakukan pemisahan, karena terjadi kelebihan nakes. Satu catatan terpenting yaitu inovasi daerah sering dilakukan, namun dokumen dan sharing experience sering terlewat untuk dilakukan. Jika keduanya teraasip dengan baik, maka inovasi tersebut akan mudah diikuti daerah lain.

Permasalahan daerah tertinggal atau yang berpotensi maju, jika tidak hati-hati maka akan semakin tertinggal, maka harus siap. Apa poin penting dalam hal ini? DTPK penting sekali, hal mendasar yang diperbaiki ialah masalah manajemen, termasuk kontrak yang jelas dan tidak dikorupsi. Lalu, PTT kontrak perorangan tidak bermanfaat untuk daerah terpencil. PTT yang diterjukan dalam tim akan bermanfaat di lapangan. Jadi, dana Kemkes bisa pindah ke program tim ini tidak? Atau melalui kontrak?, ungkap Prof. Laksono. Biaya investasi kesehatan (BIK) dapat berupa SDM, pelatihan dan lain-lain. Lalu, Siapa kontraktornya?

Kegiatan lain yang diselenggarakan bulan ini adalah Seminar dan Workshop Leadership Series Peran Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Dan Ketua Komite Medik Dalam Mencegah Fraud Pada Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Sabtu, 15 Maret 2014 Ruang Senat Gd. KPTU Lt.2 FK UGM. Kegiatan ini merupakan bagian dari Annual Scientific Meeting dalam rangka DIES NATALIES FK UGM Ke-68 dan Ulang Tahun RSUP DR. SARDJITO ke-32.

Kegiatan lain yang diselenggarakan bulan ini adalah Seminar dan Workshop Leadership Series Peran Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Dan Ketua Komite Medik Dalam Mencegah Fraud Pada Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Sabtu, 15 Maret 2014 Ruang Senat Gd. KPTU Lt.2 FK UGM. Kegiatan ini merupakan bagian dari Annual Scientific Meeting dalam rangka DIES NATALIES FK UGM Ke-68 dan Ulang Tahun RSUP DR. SARDJITO ke-32.

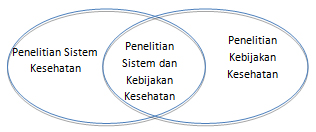

Pekerjaan sebagai tenaga ahli yang memberikan masukan-masukan bagi WHO tentunya tidak hanya terbatas memberikan. Selama pertemuan, sebagai tenaga ahli, dapat belajar dari berbagai negara dan juga dari pakar-pakar lainnya. Oleh karena itu, kesempatan selama dua hari di Geneva tidak hanya dalam konteks memberi masukan namun juga mengambil makna atau refleksi sebagai hasil observasi dan pembelajaran. Dalam hal ini, refleksi dilakukan dalam konteks Indonesia yang juga sedang mengembangkan kapasitas dalam penelitian kebijakan dan sistem kesehatan.

Pekerjaan sebagai tenaga ahli yang memberikan masukan-masukan bagi WHO tentunya tidak hanya terbatas memberikan. Selama pertemuan, sebagai tenaga ahli, dapat belajar dari berbagai negara dan juga dari pakar-pakar lainnya. Oleh karena itu, kesempatan selama dua hari di Geneva tidak hanya dalam konteks memberi masukan namun juga mengambil makna atau refleksi sebagai hasil observasi dan pembelajaran. Dalam hal ini, refleksi dilakukan dalam konteks Indonesia yang juga sedang mengembangkan kapasitas dalam penelitian kebijakan dan sistem kesehatan.

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM bekerjasama dengan Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) Komisariat Fakultas Kedokteran UGM, pada hari Sabtu, 13 Desember 2014 menyelenggarakan Seminar Nasional Pembangunan Kesehatan di Daerah Tertinggal dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional. Seminar yang bertempat di Ruang Senat Fakultas Kedokteran UGM tersebut mengangkat tema “Bagaimana Mengurangi Kesenjangan Geografis yang Semakin Besar?”. Membuka acara seminar, Dekan Fakultas Kedokteran UGM Prof. Dr. dr. Teguh Aryandono, SpB (K)Onk memberikan apresiasi kepada tim PKMK FK UGM dengan salah satu program Sister Hospital-nya di beberapa daerah khususnya daerah tertinggal, terbukti mengangkat derajat kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Sehingga harapannya program dan dukungan ini dapat diteruskan.

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM bekerjasama dengan Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) Komisariat Fakultas Kedokteran UGM, pada hari Sabtu, 13 Desember 2014 menyelenggarakan Seminar Nasional Pembangunan Kesehatan di Daerah Tertinggal dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional. Seminar yang bertempat di Ruang Senat Fakultas Kedokteran UGM tersebut mengangkat tema “Bagaimana Mengurangi Kesenjangan Geografis yang Semakin Besar?”. Membuka acara seminar, Dekan Fakultas Kedokteran UGM Prof. Dr. dr. Teguh Aryandono, SpB (K)Onk memberikan apresiasi kepada tim PKMK FK UGM dengan salah satu program Sister Hospital-nya di beberapa daerah khususnya daerah tertinggal, terbukti mengangkat derajat kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Sehingga harapannya program dan dukungan ini dapat diteruskan. Mengawali sesi pertama kegiatan seminar, Staf ahli Kementrian Kesehatan RI Bidang Peningkatan Kelembagaan dan Desentralisasi, dr. Bambang Sardjono, MPH menjelaskan bahwa sesuai 9 agenda prioritas (nawa cita) Pemerintahan Jokowi-JK salah satunya ialah pembangunan Indonesia dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam NKRI. Namun fakta memprihatinkan yang terjadi di lapangan, masyarakat di perbatasan justru lebih senang mencari akses pelayanan kesehatan di negara tetangga karena dirasa lebih mudah. Bambang Sardjono juga membenarkan bahwa masalah kesenjangan masih merupakan persoalan utama yang terjadi antar daerah di Indonesia, termasuk dalam pelayanan kesehatan. Sehingga pendekatan yang perlu dibuat adalah, khusus untuk masyarakat di daerah tertinggal khususnya di pedalaman tidak hanya sekedar dibuatkan kartu sehat saja namun perlu ada sistem khusus yang diberlakukan untuk mereka.

Mengawali sesi pertama kegiatan seminar, Staf ahli Kementrian Kesehatan RI Bidang Peningkatan Kelembagaan dan Desentralisasi, dr. Bambang Sardjono, MPH menjelaskan bahwa sesuai 9 agenda prioritas (nawa cita) Pemerintahan Jokowi-JK salah satunya ialah pembangunan Indonesia dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam NKRI. Namun fakta memprihatinkan yang terjadi di lapangan, masyarakat di perbatasan justru lebih senang mencari akses pelayanan kesehatan di negara tetangga karena dirasa lebih mudah. Bambang Sardjono juga membenarkan bahwa masalah kesenjangan masih merupakan persoalan utama yang terjadi antar daerah di Indonesia, termasuk dalam pelayanan kesehatan. Sehingga pendekatan yang perlu dibuat adalah, khusus untuk masyarakat di daerah tertinggal khususnya di pedalaman tidak hanya sekedar dibuatkan kartu sehat saja namun perlu ada sistem khusus yang diberlakukan untuk mereka. Menanggapi penjelasan dari Kementrian Kesehatan, dr. Budiono Santoso, PhD, SpF (K) dari Kagama mengemukakan agar pemerintah jangan hanya menggunakan parameter statistik dalam mengukur keberhasilan suatu program, karena banyak laporan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Budiono Santoso mencontohkan, seperti ketersediaan oksitosin di puskesmas di Indonesia, berdasarkan laporan statistiknya angkanya cukup merata antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, namun faktanya ada over stock di beberapa daerah, demikian pula ada under stock di beberapa daerah lain. Selain itu, dengan Rancangan Teknokratik yang masih sangat birokratis dan terpusat, menyulitkan bottom up planning dari daerah sebagai garis depan penerap kebijakan sehingga diperlukan desentralisasi perencanaan kebijakan, serta koordinasi vertikal dan horizontal antar lembaga. Budiono berpendapat, bila tidak kunjung diperbaiki, akan selalu ada kesenjangan antara outcome program dengan praktek di lapangan.

Menanggapi penjelasan dari Kementrian Kesehatan, dr. Budiono Santoso, PhD, SpF (K) dari Kagama mengemukakan agar pemerintah jangan hanya menggunakan parameter statistik dalam mengukur keberhasilan suatu program, karena banyak laporan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Budiono Santoso mencontohkan, seperti ketersediaan oksitosin di puskesmas di Indonesia, berdasarkan laporan statistiknya angkanya cukup merata antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, namun faktanya ada over stock di beberapa daerah, demikian pula ada under stock di beberapa daerah lain. Selain itu, dengan Rancangan Teknokratik yang masih sangat birokratis dan terpusat, menyulitkan bottom up planning dari daerah sebagai garis depan penerap kebijakan sehingga diperlukan desentralisasi perencanaan kebijakan, serta koordinasi vertikal dan horizontal antar lembaga. Budiono berpendapat, bila tidak kunjung diperbaiki, akan selalu ada kesenjangan antara outcome program dengan praktek di lapangan. Masih berkaitan dengan Pembangunan Kesehatan di Daerah Tertinggal, dr. Hanibal Hamidi, M.Kes dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengakui bahwa memang ada gap yang besar antara daerah maju dengan daerah tertinggal di Indonesia, termasuk gap dalam bidang pelayanan kesehatan.

Masih berkaitan dengan Pembangunan Kesehatan di Daerah Tertinggal, dr. Hanibal Hamidi, M.Kes dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengakui bahwa memang ada gap yang besar antara daerah maju dengan daerah tertinggal di Indonesia, termasuk gap dalam bidang pelayanan kesehatan. Sementara itu menurut Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM; pada tahun 2014 PKMK FK UGM bekerjasama dengan 10 Fakultas Kedokteran di Indonesia melakukan monitoring tahap awal pelaksanaan JKN. Monitoring ini merupakan tahap awal penelitian yang akan berlangsung hingga tahun 2019 mendatang, guna melihat efektifitas pelaksanaan JKN kaitannya dengan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) 2019.

Sementara itu menurut Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM; pada tahun 2014 PKMK FK UGM bekerjasama dengan 10 Fakultas Kedokteran di Indonesia melakukan monitoring tahap awal pelaksanaan JKN. Monitoring ini merupakan tahap awal penelitian yang akan berlangsung hingga tahun 2019 mendatang, guna melihat efektifitas pelaksanaan JKN kaitannya dengan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) 2019. Menanggapi materi seputar tema seminar, dr. Bondan Agus Suryanto, SE, MA, AAK dari Kagama Kedokteran lebih menyoroti tentang dilematis pemerintah terhadap risiko fiskal dari alokasi dana sektor kesehatan dengan kebutuhan utama pembangunan sektor kesehatan. Dimana berbagi permasalahan pembangunan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari masalah politik dan ekonomi negara.

Menanggapi materi seputar tema seminar, dr. Bondan Agus Suryanto, SE, MA, AAK dari Kagama Kedokteran lebih menyoroti tentang dilematis pemerintah terhadap risiko fiskal dari alokasi dana sektor kesehatan dengan kebutuhan utama pembangunan sektor kesehatan. Dimana berbagi permasalahan pembangunan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari masalah politik dan ekonomi negara. Pemaparan pertama disampaikan Diah Saminarsih, sebagai co-founder Pencerah Nusantara (PN), Diah menyampaikan bahwa awalnya PN merupakan gerakan sosial. Gerakan ini melibatkan pemerintah, masyarakat serta mass media. Jadi, sifatnya kolaboratif yaitu multi aktor dan lintas sektor. Beberapa hal yang diberikan PN pada masyarakat ialah penguatan layanan primer, infrastruktur dasar, info gaya hidup sehat dan sebagainya. PN bergerak di Sikakap (Mentawai), Pakis Jaya (Karawang), Lindu Obotua (Sulteng), Kelai (Kalbar), dan Tosari (Probolinggo).

Pemaparan pertama disampaikan Diah Saminarsih, sebagai co-founder Pencerah Nusantara (PN), Diah menyampaikan bahwa awalnya PN merupakan gerakan sosial. Gerakan ini melibatkan pemerintah, masyarakat serta mass media. Jadi, sifatnya kolaboratif yaitu multi aktor dan lintas sektor. Beberapa hal yang diberikan PN pada masyarakat ialah penguatan layanan primer, infrastruktur dasar, info gaya hidup sehat dan sebagainya. PN bergerak di Sikakap (Mentawai), Pakis Jaya (Karawang), Lindu Obotua (Sulteng), Kelai (Kalbar), dan Tosari (Probolinggo). dr. Arian langsung memaparkan pengalaman RS Panti Rapih selama mendampingi RS Ende (Pertengahan 2010-Maret 2015). RS Panti Rapih terlibat karena ada kontrak dengan SH NTT, kontrak ini yang mendorong RS Panti Rapih untuk pendampingan PONEK 24 jam RS Ende dan capacity building. Berkaca dari pengalaman tersebut, ada banyak catatan positif yang direkap Arian.

dr. Arian langsung memaparkan pengalaman RS Panti Rapih selama mendampingi RS Ende (Pertengahan 2010-Maret 2015). RS Panti Rapih terlibat karena ada kontrak dengan SH NTT, kontrak ini yang mendorong RS Panti Rapih untuk pendampingan PONEK 24 jam RS Ende dan capacity building. Berkaca dari pengalaman tersebut, ada banyak catatan positif yang direkap Arian. Sejauh ini, PN menjalankan skema pembiayaan yaitu budget payment system atau dibayarkan sebelum pelayanan kesehatan dilakukan. Dana ini berasal dari swasta atau sponsor dan hibah. Dari sisi pemerintah, terkait dana kompensasi, telah diatur melalui peraturan direktur BPJS. Jika tidak ada faskes- maka pembayaran via kompensasi atau bisa juga kirim tenaga. Hal ini disampaikan Ari, perwakilan dari BPJS.

Sejauh ini, PN menjalankan skema pembiayaan yaitu budget payment system atau dibayarkan sebelum pelayanan kesehatan dilakukan. Dana ini berasal dari swasta atau sponsor dan hibah. Dari sisi pemerintah, terkait dana kompensasi, telah diatur melalui peraturan direktur BPJS. Jika tidak ada faskes- maka pembayaran via kompensasi atau bisa juga kirim tenaga. Hal ini disampaikan Ari, perwakilan dari BPJS. Sesi 4 membahas mengenai Gagasan Ke Depan: Pengembangan pengiriman tenaga kesehatan ke daerah sulit. dr. Rukmono Siswishanto, M. Kes, SpOG (K) mewakili RS Sardjito, dan dr. Andreasta Meliala, DPH, MKes, MARS yang aktif terlibat di PPSDM Kemenkes RS.

Sesi 4 membahas mengenai Gagasan Ke Depan: Pengembangan pengiriman tenaga kesehatan ke daerah sulit. dr. Rukmono Siswishanto, M. Kes, SpOG (K) mewakili RS Sardjito, dan dr. Andreasta Meliala, DPH, MKes, MARS yang aktif terlibat di PPSDM Kemenkes RS. dr. Andreasta Meliala, DPH, MKes, MARS menyampaikan di Indonesia ada dua pembagian daerah, yaitu daerah masalah kesehatan dan non kesehatan serta daerah diminati dan kurang diminati. Problem yang dihadapi Indonesia ialah masih banyak daerah konflik, tidak diminati, terpencil, yang belum terjangkau akses pelayanan kesehatan. Maka, perlu kolaborasi antara health system dan health outcome untuk menyelesaikan hal ini.

dr. Andreasta Meliala, DPH, MKes, MARS menyampaikan di Indonesia ada dua pembagian daerah, yaitu daerah masalah kesehatan dan non kesehatan serta daerah diminati dan kurang diminati. Problem yang dihadapi Indonesia ialah masih banyak daerah konflik, tidak diminati, terpencil, yang belum terjangkau akses pelayanan kesehatan. Maka, perlu kolaborasi antara health system dan health outcome untuk menyelesaikan hal ini.

Pada rangkaian acara Global Symposium, terdapat beberapa acara breakfast launches. Acara biasanya dilakukan pada pagi hari, satu jam sebelum acara plenary atau symposium dimulai, dan untuk yang hadir disediakan makan pagi . Program ini biasanya berupa launching suatu suplemen jurnal, proyek penelitian baru, atau organisasi atau kelompok kerja baru. Peserta diminta mendengar dan berdiskusi tentang apa yang sudah mereka lakukan.

Pada rangkaian acara Global Symposium, terdapat beberapa acara breakfast launches. Acara biasanya dilakukan pada pagi hari, satu jam sebelum acara plenary atau symposium dimulai, dan untuk yang hadir disediakan makan pagi . Program ini biasanya berupa launching suatu suplemen jurnal, proyek penelitian baru, atau organisasi atau kelompok kerja baru. Peserta diminta mendengar dan berdiskusi tentang apa yang sudah mereka lakukan. Plenary 2 yang berlangsung pukul 9.30-11.00 waktu setempat dibuka dan dimoderatori oleh Barbara McPake, Direktur Nossal Institute for Global Health, University of Melbourne, Australia. Sesi ini mendiskusikan kontribusi berbagai tradisi system riset untuk menguatkan system kesehatan yang people-centered (berfokus pada orang). Dalam sesi ini, dua orang narasumber memberikan opening statement dan kemudian bersama tiga narasumber lainnya melakukan diskusi panel dipimpin oleh moderator.

Plenary 2 yang berlangsung pukul 9.30-11.00 waktu setempat dibuka dan dimoderatori oleh Barbara McPake, Direktur Nossal Institute for Global Health, University of Melbourne, Australia. Sesi ini mendiskusikan kontribusi berbagai tradisi system riset untuk menguatkan system kesehatan yang people-centered (berfokus pada orang). Dalam sesi ini, dua orang narasumber memberikan opening statement dan kemudian bersama tiga narasumber lainnya melakukan diskusi panel dipimpin oleh moderator. Rene Loewenso, Direktur di Training and Research Support Center, Zimbabwe, pada opening statement berikutnya banyak menjelaskan mengenai participatory action research (PAR). Rene bahkan sudah menulis buku mengenai hal tersebut bersama beberapa koleganya. Dalam simulasi di suatu sesi training, dimana peserta berperan sebagai pasien, petugas kesehatan, stakeholders lain bahkan lembaga donor, tampak bahwa setting pelayanan dan system kesehatan secara keseluruhan belum secara langsung member perhatian yang cukup pada pasien. Apa yang dikerjakan oleh seorang petugas administrasi di sebuah RS, bahkan yang dilakukan oleh lembaga donor, belum berpusat pada pasien sebagai tujuan pelayanan kesehatan. Ini membuat banyaknya complain masyaakat terhadap pelayanan dan system kesehatan. PAR akan membantu dengan cara tidak saja memahami bukti-bukti atau realitas melainkan juga mentransformasikannya, karena peneliti bias menjadi terlibat lebih aktif dan karena peneliti adalah bagian dari komunitas yang akan terkena dampak dari suatu program, atau fasilitator dari suatu proses. Namun tentu saja tetap ada tantangan dalam melakukan riset dengan metode PAR ini, mulai dari reliabilitasnya hingga external validity-nya.

Rene Loewenso, Direktur di Training and Research Support Center, Zimbabwe, pada opening statement berikutnya banyak menjelaskan mengenai participatory action research (PAR). Rene bahkan sudah menulis buku mengenai hal tersebut bersama beberapa koleganya. Dalam simulasi di suatu sesi training, dimana peserta berperan sebagai pasien, petugas kesehatan, stakeholders lain bahkan lembaga donor, tampak bahwa setting pelayanan dan system kesehatan secara keseluruhan belum secara langsung member perhatian yang cukup pada pasien. Apa yang dikerjakan oleh seorang petugas administrasi di sebuah RS, bahkan yang dilakukan oleh lembaga donor, belum berpusat pada pasien sebagai tujuan pelayanan kesehatan. Ini membuat banyaknya complain masyaakat terhadap pelayanan dan system kesehatan. PAR akan membantu dengan cara tidak saja memahami bukti-bukti atau realitas melainkan juga mentransformasikannya, karena peneliti bias menjadi terlibat lebih aktif dan karena peneliti adalah bagian dari komunitas yang akan terkena dampak dari suatu program, atau fasilitator dari suatu proses. Namun tentu saja tetap ada tantangan dalam melakukan riset dengan metode PAR ini, mulai dari reliabilitasnya hingga external validity-nya. Menurut Clara, data yang berguna adalah yang bias ditranslasikan ke perubahan, bias menyesuaikan dengan cara kerja para pengambil keputusan dan penentu kebijakan, data yang memiliki dampak ke masyarakat. Berdasarkan pengalamannya, data yang baik belum tentu dapat digunakan. Ia dan timnya bahkan sering mengunakan data yang buruk, hanya karena data tersebut lebih mudah dipahami sebagai dasar pengambilan keputusan. Pertanyaan pentingnya adalah siapa sebenarnya yang seharusnya menyusun agenda data: pengguna data atau peneliti.

Menurut Clara, data yang berguna adalah yang bias ditranslasikan ke perubahan, bias menyesuaikan dengan cara kerja para pengambil keputusan dan penentu kebijakan, data yang memiliki dampak ke masyarakat. Berdasarkan pengalamannya, data yang baik belum tentu dapat digunakan. Ia dan timnya bahkan sering mengunakan data yang buruk, hanya karena data tersebut lebih mudah dipahami sebagai dasar pengambilan keputusan. Pertanyaan pentingnya adalah siapa sebenarnya yang seharusnya menyusun agenda data: pengguna data atau peneliti. Kumanan memberikan contoh kerjasama UNICEF dengan berbagai kelompok peneliti di Indonesia. Menurutnya, kapasitas dan kapabilitas parapeneliti di Indonesia sangat baik dan jumlahnya cukup banyak. Namun masihbanyak hal yang harus dilakukan untuk menyambungkan antara hasil-hasil penelitian dengan pengambil kebijakan di level local maupun nasional. Di Afrika menurut Clara masih terjadi banyak kekosongan untuk sumber daya seperti inis ehingga PAR belum bias membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan. Jadi yang diperlukan adalah membangun kapasitas SDM, khususnya para frontliners pelayanan agar bias memanfaatkan knowledge dan mentranslasikannya ke aksi.

Kumanan memberikan contoh kerjasama UNICEF dengan berbagai kelompok peneliti di Indonesia. Menurutnya, kapasitas dan kapabilitas parapeneliti di Indonesia sangat baik dan jumlahnya cukup banyak. Namun masihbanyak hal yang harus dilakukan untuk menyambungkan antara hasil-hasil penelitian dengan pengambil kebijakan di level local maupun nasional. Di Afrika menurut Clara masih terjadi banyak kekosongan untuk sumber daya seperti inis ehingga PAR belum bias membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan. Jadi yang diperlukan adalah membangun kapasitas SDM, khususnya para frontliners pelayanan agar bias memanfaatkan knowledge dan mentranslasikannya ke aksi. Sesi ini menyajikan beberapa hasil penelitian yang menjadi contoh penerapan dari participatory decision making. Penelitian pertama disampaikan oleh Colin Baynes, seorang manajer program dari Ifakara Health Institute, Columbia University, Tanzania. Penelitiannya mencoba menjelaskan mengenai bagaimana task shifting pada tenaga kesehatan dalam program KB injeksi mempengaruhi pembelajaran masyarakat, proses partisipasi dan transfer pengetahuan untuk memperkuat sistem kesehatan.

Sesi ini menyajikan beberapa hasil penelitian yang menjadi contoh penerapan dari participatory decision making. Penelitian pertama disampaikan oleh Colin Baynes, seorang manajer program dari Ifakara Health Institute, Columbia University, Tanzania. Penelitiannya mencoba menjelaskan mengenai bagaimana task shifting pada tenaga kesehatan dalam program KB injeksi mempengaruhi pembelajaran masyarakat, proses partisipasi dan transfer pengetahuan untuk memperkuat sistem kesehatan. Penelitian kedua terkait dengan pengendalian tembakau yang dilakukan atas kerjasama antar sektor di India. Penelitian yang dilakukan oleh Pragati Hebbar (Advocacy Officer, di Institute of Public Health Bangalore, India) dan timnya ini melibatkan kepolisian, pemerintah kota, sektor transportasi, informasi, pendidikan, serta sektor kesehatan itu sendiri. Intervensi yang dilakukan antara lain pemasangan signage dan berbagai petunjuk terkait larangan merokok di area publik dan bus umum oleh polisi dan mengedukasi masyarakat. Pembelajaran yang didapat adalah pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan isu-isu implementasi. Peran yang jelas dalam menginstitusionalisasi implementasi dan meningkatkan motivasi dan kemampuan, serta review secara terus menerus merupakan komponen penting untuk mentransformasi kebijakan ke pelaksanaannya. Diperlukan kepemimpinan dalam sektor pemerintah maupun swasta. Selain itu, pekerjaan yang melibatkan antar-sektor seperti ini membutuhkan perlu selalu didorong secara aktif, perlu jaringan kerja yang nyata serta kerangka kerja kebijakan sebagai pendukung.

Penelitian kedua terkait dengan pengendalian tembakau yang dilakukan atas kerjasama antar sektor di India. Penelitian yang dilakukan oleh Pragati Hebbar (Advocacy Officer, di Institute of Public Health Bangalore, India) dan timnya ini melibatkan kepolisian, pemerintah kota, sektor transportasi, informasi, pendidikan, serta sektor kesehatan itu sendiri. Intervensi yang dilakukan antara lain pemasangan signage dan berbagai petunjuk terkait larangan merokok di area publik dan bus umum oleh polisi dan mengedukasi masyarakat. Pembelajaran yang didapat adalah pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan isu-isu implementasi. Peran yang jelas dalam menginstitusionalisasi implementasi dan meningkatkan motivasi dan kemampuan, serta review secara terus menerus merupakan komponen penting untuk mentransformasi kebijakan ke pelaksanaannya. Diperlukan kepemimpinan dalam sektor pemerintah maupun swasta. Selain itu, pekerjaan yang melibatkan antar-sektor seperti ini membutuhkan perlu selalu didorong secara aktif, perlu jaringan kerja yang nyata serta kerangka kerja kebijakan sebagai pendukung. Penelitian ketiga yang dipresentasikan oleh Nasreen Jessani, seorang calon PhD di John Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA. Penelitian ini sedikit berbeda dengan riset-riset lainnya karena meneliti dari aspek penghasil pengetahuan, yaitu universitas, untuk mencari jawaban apakah ada “broker” pegetahuan akademik di Kenya. Ada enam perguruan tinggi di Kenya yang menjadi tempat penelitian, dimana sebuah eksplorasi terhadap jaringan riset-ke-kebijakan di berbagai fakultas dilakukan. Dari rantai riset ke kebijakan, ternyata pihak-pihak yang terlibat dapat digolongkan kedalam tiga kelompok, yaitu knowledge producers, knowledge brokers dan knowledge users. Di Kenya, yang tergolong penghasil pengetahuan antara lain institusi akademik, Think Tanks, unit penelitian milik pemerintah dan NGOs. Yang tergolong knowledge brokers antara lain media, organisasi advokasi, KT Platforms dan bahkan juga ada institusi akademik. Knowledge users antara lain masyarakat, praktisioner, pengambil keputusan dan pembuat kebijakan serta stakeholder lain (sektor privat dan kelompok lain yang berkepentingan). Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa academic knowledge brokers (AKB) memang benar ada yang berperan menghubungkan antara academic researcher dengan pembuat kebijakan. AKB seringkail bersifat invisible, memiliki posisi yang unik di lingkungan akademis, berkemampuan tinggi serta kredibel. (pea)

Penelitian ketiga yang dipresentasikan oleh Nasreen Jessani, seorang calon PhD di John Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA. Penelitian ini sedikit berbeda dengan riset-riset lainnya karena meneliti dari aspek penghasil pengetahuan, yaitu universitas, untuk mencari jawaban apakah ada “broker” pegetahuan akademik di Kenya. Ada enam perguruan tinggi di Kenya yang menjadi tempat penelitian, dimana sebuah eksplorasi terhadap jaringan riset-ke-kebijakan di berbagai fakultas dilakukan. Dari rantai riset ke kebijakan, ternyata pihak-pihak yang terlibat dapat digolongkan kedalam tiga kelompok, yaitu knowledge producers, knowledge brokers dan knowledge users. Di Kenya, yang tergolong penghasil pengetahuan antara lain institusi akademik, Think Tanks, unit penelitian milik pemerintah dan NGOs. Yang tergolong knowledge brokers antara lain media, organisasi advokasi, KT Platforms dan bahkan juga ada institusi akademik. Knowledge users antara lain masyarakat, praktisioner, pengambil keputusan dan pembuat kebijakan serta stakeholder lain (sektor privat dan kelompok lain yang berkepentingan). Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa academic knowledge brokers (AKB) memang benar ada yang berperan menghubungkan antara academic researcher dengan pembuat kebijakan. AKB seringkail bersifat invisible, memiliki posisi yang unik di lingkungan akademis, berkemampuan tinggi serta kredibel. (pea)