Post Graduate Forum ![]() Laporan Hari I

Laporan Hari I![]() Laporan Hari II

Laporan Hari II

The 6th Postgraduate Forum on Health Systems and Policies

Melaka, Malaysia

Laporan Reportase Room 1 dan Room 2

Laporan Hari Kedua

Hari ke-2, Selasa 22 Mei 2012.

Plenarary Two:

Dr. Harleen Kaur, Research Fellow, UNU-IIGH menyampaikan topic Data Mining in NCD Research and Management. Pesan kunci dari topic ini adalah NCD diseases di Negara berkembang adalah masalah utama dari kesehatan public dan social ekonomi. Maka untuk mendukung program penurunan NCD, digunakan data mining. Data mining adalah bagian terintegrasi antara pengetahuan yang tersimpan dalam data base dengan seluruh proses menguraikan kasus-kasus yang terjadi. Data mining terdiri atas: (1) Data mining cycle. Aplikasi data mining NCD mengekstrasi pengetahuan dan digunakan untuk melakukan diagnosis, screening, prognostic, monitoring dan seluruh resiko manajemen pasien. (2). Teknik data mining yang mncakup aturan dasar data mining, (3) Pohon kesimpulan data mining yang meliputi: neural diagram, clustering dan sebagainya. (4) Aplikasi data mining.

Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, UGM, menyampaikan topic Enganging Stakeholder in Developing Evidence Based Policies in NCD Management. Salah satu bentuk NCD di Indonesia adalah masalah kebiasaan merokok. Ini adalah kebiasaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kebiasaan merokok ini menyebabkan masalah-masalah pernapasan dan bahkan ke arah penyakit yang lebih serius atau NCD. Beliau juga menyampaikan dukungan terhadap kebijakan kontrol tembakau dan memaparkan analisi stakeholder di level nasional. Pengamatan di level nasional mencakup kesulitan mengaitkan stakeholder di pusat, dan pengaruh dari masyarakat yang anti tembakau sangat kuat. Situasi sekarang yagn sedang berkembang adalah industry tembakau menyampaikan pendekatan baru untuk memperluas pengaruhnya yaitu dengan soft campaign. Maka, apa prospek jangka pendek kita? Yaitu: di level nasional harus siap, masing-masing-masing level perlu memikirkan bagaimana provinsi dan distrik dapat memperkuat diri untuk menyadarkan masyarakat tentang masalah tembakau.

Peta tembakau menunjukkan bahwa 3 provinsi memproduksi 96% tembakau dan 4 provinsi memproduksi 4% tembakau, dan beberapa provinsi lain memproduksi bungkus tembakau.

Prof. Dr. Supasit Pannarunothai, Naresuan University. Influencing Policies Through Research: Case Studi. Pokok bahasannya adalah memahami proses kebiajakan, penelitian NCD berbasis bukti, dan Kebijakan tentang NCD.

Resarch spending: di UK. 2.5 % penelitian berkaitan dengan pencegahan penyakit atau promosi kesehatan: 20% mengkaji pencegahan dasar untk modifikasi behavior. 38,6% melihat pada vaksinasi (UK Clnnical Research Collaboration 2006). Beliau juga menyampaikan keuntungan ekonomi di Jerman termasuk: tembakau, tekanan darah tinggi, kolesterol yang termasuk dalam NCD, dan kebijakan di semua sector kesehatan bagaimana bisa berlaku untuk waktu yang lebih lama dan efektif baik bagi orang miskin dan bagi orang kaya juga. Next step for NCD Policies: (1) pendekatan health in all policies butuh dikembangkan secara global, (2) Healthy public policy making, (3) Supportinve environments, dan (4) Capacity building for health promotion in addressing the determinants od health.

Symposium Two: Room 2

Terdaftar sebagai peserta dalam oral presentation adalah:

Rini Mutahar, Sriwijaya University menyampaikan topic The Analysis of Quality of Antenatal care in Primary Health Care in Ogam Hilir District South Sumatera, Indonesia.

W.D.A Shanta De Silva, USM/MOH Srilanka, menyampaikan topic Knowledge, Attitudes and Skill on Pre Hospital Care Among Primary Health Care Workers in Three Selected MOH Areas in Sri Lanka.

Kamal Kasra Kasim, Andalas University menyampaikan topic The Impact of Cae-Mix System on Quality of Patient care Class B Hospital in West Sumatera Propinsi, Indonesia.

Azam Rahimi, UNU-IIGH menyampaikan topic knowledge and Attitude Regarding Case Mix system among health staff in Indonesia

Misnaniarti, Sriwijaya University menyampaikan topic Analysis oof Readiness of Hospital Construction in the District Ogan Ilir

Weena Promprasert, Naresuan University menyampaikan topic Avoidable Hospitalization by Ambulatory Care Sensitive Conditions at a Tertiary Care Hospital.

Habibi Forouzan, UNU-IIGH menyampaikan topic Validity of AHRQ Pressure (Decubitus) Ulcer" Patient Safety Indicator (PSI3) in a Large Hospital in IRAN Using Reporting System

Arie Kusumaningrum, Sriwijaya University menyampaikan topic The Influence of Mother's Embrace to the Level of Infant Pain on Injection

INTERACTIVE FORUM: Surviving Graduate Education.

Chair person: Asso Prof Dr Sharifa Ezat Wan Puteh University Kebangsaan Malaysia)

- Dr. Nilawan Upakdee, Naresuan University. Menyatakan bahwa softskill ini sangat penting, dan perlu bersungguh-sungguh untuk menguasainya. Banyak sekali yang harus dipelajari. Beliau mengatakan bahwa supervisornya sangat mendukungnya dan sangat mendorong dia untuk segera menyelesaikan PhD-nya.

- Dr. Retna Siwi Padmawati, Gadjah Mada University, mengatakan bahwa sulit sekali berbagi waktu antara belajar dan bekerja, bahkan untuk mengerjakan tugas-tugas PhDnya hanya 20%. Kuncinya adalah bukan menunggu tapi memanfaatkan waktu luang. Maksimal PhD-nya adalah 7 tahun walaupun dikerjakan part time. Pengalaman di penelitian dan menulis adalah sangat penting bagi program PhD. Supervisi kedua saya berasal dari Denmark, dan ini menuntut menulis email, Skype dan berbicara melalui telp, dan berbicara dengannya bagaimana dan kapan saya harus menyelesaikan tugasnya, semua ditulis dalam bahasa Inggris yang benar dan ini sangat sulit.

- Dr. Arpah Abu Bakar (UNU-IIGH). PhD di dua universitas: Malaya dan UNU. Dia hanya diberi waktu 3 tahun dengan perpanjangan waktu 1 tahun. Selama menjalani pendidikan, dia terus menanamkan dalam pikirannya: saya harus dapat menyelesaikan PhD ini tepat pada waktunya. Saya studi di Public health system dan ini cocok dengan PhD saya yang lain yaitu dalam bidang financing. Kedua pembimbing memberikan bimbingan sesuai dengan keilmuan masing-masing. Tidak masalah ketika kita memiliki dasar S1 dan S2 yang tidak linear karena PhD dapat menghubungkan kita dengan berbagai cara untuk mengatasi masalah yang begitu kompleks. Modal utamanya adalah kesabaran sehigga tidak menyerah, seperti banyak orang yang pintar tapi tidak sabar sehingga tidak bisa menyelesaikan PhDnya. Saya punya 6 anak. Saya usahakan yang terbaik untuk anak-anak saya, juga untuk pendidikan saya. Saya selalu bawa anak jika ada agenda atau kegiatan terkait PhDnya. Pentingnya kebugaran, misalnya nge-gym.

- Dr. Hasanain Faisal Ghazi (University Kebangsaan Malaysia). UKM/UNU. Saya langsung mendaftar PhD setelah selesai program master karena saya takut banyak pekerjaan dan lain-lain yang akan mengganggu jika saya menundanya. Saran saya: jika sudah berkeluarga maka gunakan system partime PhD sehingga bisa mengkoordinasi keluarga. Saya berpikir untuk menyelesaikan PhD adalah attitude. Yang menjadi masalah adalah saat berpikir Anda berpikir ini adalah sesuatu yang sulit dan Anda rasa tidak bisa mengatasinya maka anda menyerah dan tidak akan menyelesaikan PhDnya. Saya rasa kita harus merubah attitude ini. Menekankan pentingnya bekerja dalam kelompok untuk mengurangi beban kerja dan keuangan.

Rencana Ke Depan:

7th Postgraduate Forum Health System & Policy for the ASEAN Economic Community, 24 – 25 July 2013 in Thailand.

Konsep yg mendasari pentingnya tools ini adalah pembiayaan berbasis hasil, artinya mengaitkan insentif dengan kinerja tertentu. Konsep ini bisa diterapkan baik di sisi supply (performance based financing, misalnya), mau pun di sisi demand (conditional/unconditional cash transfer dan vouchers, misalnya).

Konsep yg mendasari pentingnya tools ini adalah pembiayaan berbasis hasil, artinya mengaitkan insentif dengan kinerja tertentu. Konsep ini bisa diterapkan baik di sisi supply (performance based financing, misalnya), mau pun di sisi demand (conditional/unconditional cash transfer dan vouchers, misalnya). Kemudian disajikan mengenai kasus hasil evaluasi contracting di Pakistan (kasus tersedia dalam bahan bacaan yg harus dibaca peserta). Contracting di Pakistan dilakukan pada level Basic Health Units (BHU) yang menyediakan pelayanan primer. Hal ini dilakukan karena masyakarat menganggap pelayanan di sector public buruk, dokter tidak ada di tempat, akibatnya masyarakat lebih suka pergi ke fasilitas swasta. Oleh karena itu disusunlah kontrak dengan pihak swasta (PRSP) untuk menyediakan pelayanan yang dibutuhkan. Daerah dibagi ke dalam cluster, dimana 3 BHU dikelompokkan ke dalam 1 cluster dan dimanajemeni oleh seorang dokter. Saat itu ada 12 dokter, kemudian PRSP merekrut 23 dokter baru. Insentif yang ditawarkan menarik: termasuk peningkatan gaji sebesar 150% tetapi mereka dilarang melakukan praktek pribadi, pinjaman tanpa bunga untuk mobil, dan lain-lain. Setelah masa kontrak berakhir terlihat dari evaluasi bahwa utilitas pelayanan meningkat, kepuasan pasien terhadap pelayanan meningkat, fasilitas di-upgrade dan dokter tersedia. Hal-hal ini tersedia walau pun nilai kontrak yang diberikan tidak lebih mahal daripada nilai yang dikeluarkan pemerintah selama ini untuk sector public, jadi secara umum ada peningkatan efisiensi dan cost-effectiveness. Namun ada satu hal yang tidak masuk di dalam kontrak yaitu kualitas, sehingga evaluasi tidak menunjukkan bahwa kualitas (clinical care quality) berubah (tidak bertambah baik walau pun juga tidak bertambah buruk).

Kemudian disajikan mengenai kasus hasil evaluasi contracting di Pakistan (kasus tersedia dalam bahan bacaan yg harus dibaca peserta). Contracting di Pakistan dilakukan pada level Basic Health Units (BHU) yang menyediakan pelayanan primer. Hal ini dilakukan karena masyakarat menganggap pelayanan di sector public buruk, dokter tidak ada di tempat, akibatnya masyarakat lebih suka pergi ke fasilitas swasta. Oleh karena itu disusunlah kontrak dengan pihak swasta (PRSP) untuk menyediakan pelayanan yang dibutuhkan. Daerah dibagi ke dalam cluster, dimana 3 BHU dikelompokkan ke dalam 1 cluster dan dimanajemeni oleh seorang dokter. Saat itu ada 12 dokter, kemudian PRSP merekrut 23 dokter baru. Insentif yang ditawarkan menarik: termasuk peningkatan gaji sebesar 150% tetapi mereka dilarang melakukan praktek pribadi, pinjaman tanpa bunga untuk mobil, dan lain-lain. Setelah masa kontrak berakhir terlihat dari evaluasi bahwa utilitas pelayanan meningkat, kepuasan pasien terhadap pelayanan meningkat, fasilitas di-upgrade dan dokter tersedia. Hal-hal ini tersedia walau pun nilai kontrak yang diberikan tidak lebih mahal daripada nilai yang dikeluarkan pemerintah selama ini untuk sector public, jadi secara umum ada peningkatan efisiensi dan cost-effectiveness. Namun ada satu hal yang tidak masuk di dalam kontrak yaitu kualitas, sehingga evaluasi tidak menunjukkan bahwa kualitas (clinical care quality) berubah (tidak bertambah baik walau pun juga tidak bertambah buruk). Strategi yg dilakukan adalah market domination: karena tanpa market share yg besar, PhilHealth akan sulit bernegosiasi dengan providers. Dan sebaliknya, bagaimana kita bisa melakukan market domination jika kita tidak tahu siapa market kita. Oleh karena itu kunci dari strategi ini adalah sistem informasi: PhilHealth saat ini memiliki informasi yg paling lengkap mengenai rumahsakit di Filipina, jauh lebih lengkap dari data yg dimiliki pemerintah (depkes).

Strategi yg dilakukan adalah market domination: karena tanpa market share yg besar, PhilHealth akan sulit bernegosiasi dengan providers. Dan sebaliknya, bagaimana kita bisa melakukan market domination jika kita tidak tahu siapa market kita. Oleh karena itu kunci dari strategi ini adalah sistem informasi: PhilHealth saat ini memiliki informasi yg paling lengkap mengenai rumahsakit di Filipina, jauh lebih lengkap dari data yg dimiliki pemerintah (depkes). Hari ketiga dimulai dengan ringkasan dari hari kedua. Sama seperti kemarin, peserta yang menyajikan ringkasan ini. Peserta hari ini cukup kreatif karena kali ini ringkasan disajikan dalam bentuk seolah-olah dua peserta melakukan Tanya jawab dalam sebuah acara TV. Hal ini membuat presentasi ringkasan lebih menarik untuk diikuti dan kadang-kadang diselipi lelucon.

Hari ketiga dimulai dengan ringkasan dari hari kedua. Sama seperti kemarin, peserta yang menyajikan ringkasan ini. Peserta hari ini cukup kreatif karena kali ini ringkasan disajikan dalam bentuk seolah-olah dua peserta melakukan Tanya jawab dalam sebuah acara TV. Hal ini membuat presentasi ringkasan lebih menarik untuk diikuti dan kadang-kadang diselipi lelucon. Hari kedua dimulai dengan penyajian ringkasan dari sesi-sesi pada hari pertama. Menariknya, peserta yang diminta membuat dan menyajikan ringkasan, sehingga ini bisa menjadi indikasi pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

Hari kedua dimulai dengan penyajian ringkasan dari sesi-sesi pada hari pertama. Menariknya, peserta yang diminta membuat dan menyajikan ringkasan, sehingga ini bisa menjadi indikasi pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

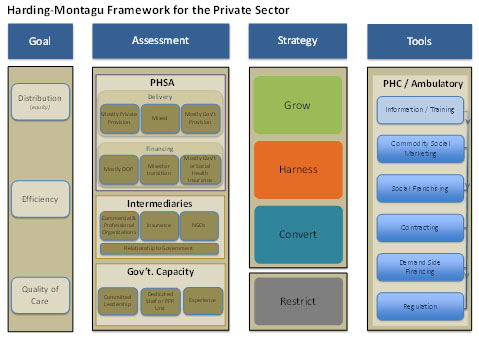

Ini adalah sebuah course yang disusun bersama oleh Asia Network for Health System Strengthening (ANHSS) bekerjasama dengan World Bank Institute. ANHSS menyelenggarakan empat acara tahunan, yang meliputi topik-topik Hospital Reform, Public-Private Partnership, Flagship program on Health Sector Reform dan Equity in Health. Course ini adalah bagian dari kegiatan Public-Private Partnership cluster dan telah diselenggarakan untuk tahun ke-tiga. Pada tahun pertama (2010), course ini diselenggarakan di Bali dan secara umum memperkenalkan kerangka pikir PPPs. Pada tahun kedua (2011), course ini diselenggarakan di Bangkok dan memiliki dua jalur; satu jalur khusus berfokus pada PPPs dalam level pelayanan primer, dan jalur yang lain berfokus pada PPPs pada level RS. Untuk course kali ini, lebih terfokus kembali pada PPPs pada level pelayanan primer, dengan dua jalur konsentrasi yaitu dalam konteks Lower-Middle Income Countries dan konteks Upper-Middle Income Countries.

Ini adalah sebuah course yang disusun bersama oleh Asia Network for Health System Strengthening (ANHSS) bekerjasama dengan World Bank Institute. ANHSS menyelenggarakan empat acara tahunan, yang meliputi topik-topik Hospital Reform, Public-Private Partnership, Flagship program on Health Sector Reform dan Equity in Health. Course ini adalah bagian dari kegiatan Public-Private Partnership cluster dan telah diselenggarakan untuk tahun ke-tiga. Pada tahun pertama (2010), course ini diselenggarakan di Bali dan secara umum memperkenalkan kerangka pikir PPPs. Pada tahun kedua (2011), course ini diselenggarakan di Bangkok dan memiliki dua jalur; satu jalur khusus berfokus pada PPPs dalam level pelayanan primer, dan jalur yang lain berfokus pada PPPs pada level RS. Untuk course kali ini, lebih terfokus kembali pada PPPs pada level pelayanan primer, dengan dua jalur konsentrasi yaitu dalam konteks Lower-Middle Income Countries dan konteks Upper-Middle Income Countries.