Reportase Implementasi JKN di Daerah Dengan Kapasitas Fiskal Rendah, Menanggapi Kenaikan Iuran JKN Berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020

17 Desember 2020

PKMK – Yogya. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM (17/12/2020) bersama mitra dari penelitian realist evaluation (RE) yaitu Stevie Ardianto Nappoe, MPH selaku peneliti dari Nusa Tenggara Timur (NTT) menyelenggarakan diskusi mengenai kebijakan JKN di daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Diskusi tersebut sebagai bentuk menanggapi kenaikan iuran JKN berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.

PKMK FK-KMK memberikan kesempatan kepada mitra salah satunya Stevie untuk menjadi pemantik diskusi dan menyampaikan implementasi kebijakan JKN di NTT yang dimana merupakan salah satu daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Untuk melengkapi hangatnya diskusi, sesi ini juga menghadirkan dua pembahas yaitu dr. Asih Eka Putri, MPPM dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Nyoman Wiwiek Yuliadewi dari BPJS Kesehatan Kedeputian Bali Nusra. Diskusi juga difasilitasi oleh moderator yaitu M. Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH.

Sesi Pengantar

Awal dari diskusi terdapat pengantar Prof. Laksono Trisnantoro selaku Ketua Board PKMK FK-KMK UGM yang menjelaskan tujuan dan harapan dari diselenggarakannya Forum Kebijakan JKN bagi Akademisi & Pemangku Kepentingan. Dijelaskan bahwa forum ini merupakan bentuk kegiatan yang dapat mempengaruhi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan JKN. Prof Laksono menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan tersedia di seluruh provinsi Indonesia yang memiliki konteks dan kondisi yang berbeda. Sehingga terdapat kemungkinan bahwa terdapat ketidakcocokan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat dengan situasi di daerah. Selain itu, juga dimungkinkan bahwa situasi di daerah membutuhkan penanganan khusus oleh pemerintah pusat. Untuk itu, forum ini diharapkan dapat menjawab permasalahan di daerah dengan tata Kelola pemerintah yang lincah.

Sesi Pemantik

Stevie Ardianto Nappoe, MPH mengawali sesi pemantik dengan memberikan penjelasan tentang kondisi kapasitas fiskal daerah (KFD) di Provinsi NTT terjadi kenaikan periode 2015 – 2020, tapi dalam tingkat kabupaten/kota masih ada 59% berada kategori sangat rendah. Hal ini sejalan dengan situasi fasilitas kesehatan di NTT masih terbatas untuk jumlah Rumah Sakit (RS) hanya ada kelas B, C dan D. Adapun jumlah kelas B hanya 2 RS di pusat ibukota NTT. Jika melihat sebaran kabupaten/kota, masih ada daerah yang tidak memiliki RS seperti Kabupaten Manggarai Timur. Stevi menyatakan kondisi ini menggambarkan bahwa sebaran fasilitas dan layanan kesehatan di NTT masih belum merata. Hal tersebut sangat berbeda dengan provinsi di Jawa.

Situasi terbatasnya fasilitas dan layanan kesehatan di NTT ini mempengaruhi implementasi kebijakan JKN. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Stevi bahwa masih ada 16% yang belum tercakup dalam JKN di NTT. Jumlah 16% tersebut menjadi fokus pembahas karena menurutnya masih ada masyarakat miskin yang tidak masuk dalam DTKS karena tidak layak sebagai PBI APBN, dan beberapa juga merupakan penduduk yang hampir miskin, penduduk mampu dan tidak tertarik menjadi JKN, atau pekerja informal yang belum terdaftar, dan peserta yang sudah masuk Jamkesda.

Dengan situasi cakupan dan kepersertaan JKN, Stevi juga menjelaskan tentang pembiayaan di tingkat pusat dan daerah berdasarkan Perpres 75/2019 dan Prepres 64/2020 yang mengalami lonjakan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Di NTT sendiri, berdasarkan proyeksi Stevi yang belum memperhitungkan kondisi COVID-19 bahwa dengan Perpres 64/2020 pemerintah daerah memiliki beban sebesar 138.46 miliar pada 2020 dan 418.18 miliar atau sama dengan 32% dari anggaran bidang kesehatan.

Untuk itu, pada 2021 diperlukan seluruh masyarakat miskin dipastikan masuk ke dalam DTKS-PBI. Sementara untuk masyarakat hampir miskin akan dilakukan cost-sharing antara pemerintah daerah dan peserta. Akan tetapi, kesuksesan DTKS-PBI menurut Stevi juga membutuhkan verifikasi. Menutup pemaparan presentasinya, Stevi menyatakan bahwa kebijakan JKN bukan hanya milik daerah sendiri, diperlukan kebijakan lainnya untuk membantu kapasitas fiskal yang terbatas.

Sesi Pembahasan

Pembahas I

Nyoman Wiwiek Yuliadewi dari BPJS Kesehatan Kedeputian Bali Nusra menjadi pembahas pertama yang memberikan tanggapan dari pemaparan bahwa provinsi NTT pada 2020 telah masuk dalam kapasitas fiskal sedang. Sementara itu, berdasarkan data dari Wiwiek (1 Desember 2020), yang belum tercakup dalam JKN adalah 13.66%. Sementara cakupan dari kabupaten/kota terdapat 6 daerah yang telah mencapai UHC yaitu Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Timur. Dari data tersebut menurut Wiwiek capaian UHC di NTT tidak akan sulit karena sisa penduduk yang belum tercakup sisa 755 ribu penduduk yang belum menjadi peserta JKN. Selain itu, dari peserta DTKS juga sudah ada 1 juta 200 ribu dan sisa anggota keluarga yang belum terdaftar DTKS yaitu 772 ribu.

Secara fasilitas dan layanan kesehatan juga Wiwiek menjelaskan telah banyak FKTP yang telah berkerjasama dengan BPJS Kesehatan. Namun, Wiwiek juga sependapat dengan Stevie bahwa rasio dari dokter masih kurang. Selain itu, fasilitas kesehatan seperti kecukupan tempat tidur juga masih terbats di berbagai kabupaten/kota. Dampak dari keterbatasan ini adalah tingginya tingkat rujukan dari NTT. Untuk pemenfaatan akses layanan JKN pada 2020 terdapat peningkatan sejak 2019.

Pembahas II

Pembahas kedua yaitu dr. Asih Eka Putri, MPPM dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) juga menanggapi bahwa NTT memiliki masalah yang laten, maka diperlukan pendekatan yang berbeda dengan membedah masalah JKN. Sebelum menjelaskan kondisi JKN di NTT, Asih menjelaskan konsep dari latar belakang pembiayaan JKN secara nasional yang mengawali pemerintah melalui BPJS Kesehatan perlu memungut iuran. Hal tersebut utamanya dikarenakan kemampuan pajak atau pendapatan pajak yang rendah sehingga tidak mampu menutupi pembiayaan JKN secara penuh. Walaupun terdapat pemungutan, pemerintah tetap memberikan subsidi sebagai bentuk komitmen dala menjamin layanan kesehatan.

Sementara di NTT memiliki permasalahan yang rumit, seperti urusan data masih belum terselesaikan dan dana yang dimiliki tersedia untuk PBI. Berdasarkan hasil observasi yang perlu dilajukan oleh DJSN menemukan bahwa pemahaman pemerintah mendata dengan valid dan membuat proses data yang dinamis merupakan masalah. Menurut Asih, hal utama yang perlu diselesaikan lebih dulu adalah DTKS dan kependudukannya sebelum menangani permasalahan lainnya seperti keuangan dan akses kesehatan. Data tersebut merupakan hal kunci bagi BPJS Kesehatan untuk mensubsidi atau tidak mensubsidi seseorang.

Asih juga menyampaikan bahwa dalam pelayanan kesehatan dalam JKN berkonsep pasar yaitu terdapat kontrak jual beli, sehingga fasilitas kesehatan wajib tersedia lebih dulu. Pemerintah daerah yang memiliki kemampuan usaha akan berinvestasi untuk fasilitas kesehatan. Untuk menarik dana BPJS Kesehatan yang terus tumbuh dibutuhkan: 1) pemerintah daerah bersinergi dengan pemerintah pusat guna mendapatkan alokasi pendaan dan 2) menerapkan insentif untuk swasta di daerah yang terbatas. Akan tetapi, Asih menilaii bahwa saat ini BPJS Kesehatan masih pasif sebagai purchasers dan belum dapat mengembangkan pola membeli dan membayar. Pertanyaan akhir yang perlu didiskusikan menurut Asih adalah apakah NTT meurpakan outlayer sehingga perlu pendekatan khusus dalam menyelesaikan masalahnya? Hal itu mengingat NTT memiliki banyak sumber pendanaan bantuan.

Sesi Diskusi

Moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya kepada pemantik dan pembahas. Salah satu pertanyaan berasal dari Puguh mengenai jumlah peserta tinggi tetapi fasilitas kesehatan masih terbatas dan pemetaan fasilitas kesehtan. Pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh Stevi. Disampaikan bahwa pemerintah daerah menyelesaikan dengan tidak menggabungkan masyarakat miskin ke dalam BPJS Kesehatan. Hal tersebut dikarenakan biaya yang lebih mahal dan sesuai dengan kemampuan kapasitas fiskal NTT. Asih juga menambahkan, hal yang perlu diperhatikan pemerintha daerah adalah cukup dengan memperhatikan validitas dari DTKS daerah karena di BPJS Kesehatan telah tersedia dana untuk PBI APBN.

Reporter: Tri Muhartini (PKMK)

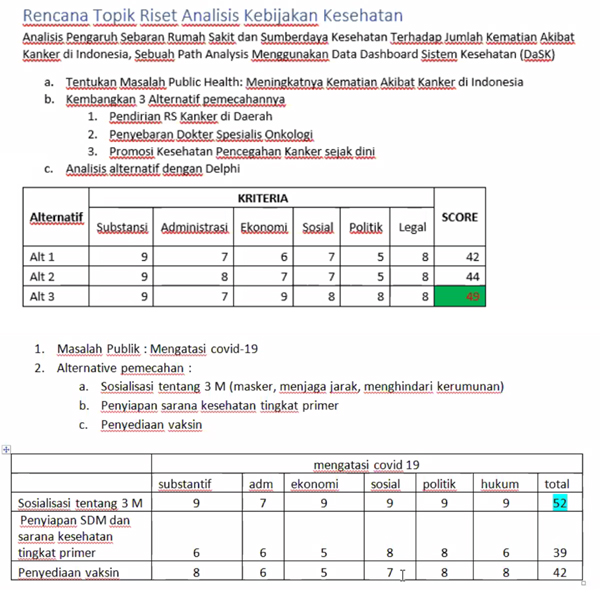

Policy recommendation basisnya adalah dari identifikasi masalah dan penyebab masalah. Ketika membicarakan rekomendasi kebijakan, konsepnya adalah serangkaian aktivitas untuk mengembangkan alternatif solusi untuk mengatasi masalah, yang mana masalah tersebut harus didiagnosis dulu penyebabnya. Kemudian baru kita bisa merekomendasikan solusi. Dan direkomendasikan untuk memberikan 3 - 5 alternatif solusi untuk satu masalah kebijakan. Pekerjaan ini termasuk dalam proses formulasi. Kriteria dalam perumusan rekomendasi tidak semata - mata hanya menggunakan kriteria rasional scientific. Namun terkadang harus dikombinasikan dengan kriteria diluar kriteria scientific untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diajukan memiliki derajat implementasi yang tinggi.

Policy recommendation basisnya adalah dari identifikasi masalah dan penyebab masalah. Ketika membicarakan rekomendasi kebijakan, konsepnya adalah serangkaian aktivitas untuk mengembangkan alternatif solusi untuk mengatasi masalah, yang mana masalah tersebut harus didiagnosis dulu penyebabnya. Kemudian baru kita bisa merekomendasikan solusi. Dan direkomendasikan untuk memberikan 3 - 5 alternatif solusi untuk satu masalah kebijakan. Pekerjaan ini termasuk dalam proses formulasi. Kriteria dalam perumusan rekomendasi tidak semata - mata hanya menggunakan kriteria rasional scientific. Namun terkadang harus dikombinasikan dengan kriteria diluar kriteria scientific untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diajukan memiliki derajat implementasi yang tinggi.