- Topik Reportase

- Pilih Field

- Demand & utilization of health services

- Economic evaluation of health and related care interventions

- Evaluation of policy, programs and health system performance

- Health beyond the health system

- Health care financing & expenditures

- Health, its valuation, distribution and economic consequences

- Supply and regulation of health services and products

21 Juli 2025

Explore the Growing Financial Burden of NCD and How Health System Can Adapt

Sesi ini merupakan sesi yang menghadirkan beberapa penelitian terkait biaya yang terkait untuk penyakit-penyakit tidak menular. Tim peneliti dari CHEPS UI yang dipimpin oleh Prof Budi Hidayat mempresentasikan hasil analisis data JKN tahun 2016-2019. Biaya berasal dari data JKN 2019, disesuaikan dengan inflasi terhadap angka 2024, dan dikonversi ke USD untuk kejelasan.

Sesi ini merupakan sesi yang menghadirkan beberapa penelitian terkait biaya yang terkait untuk penyakit-penyakit tidak menular. Tim peneliti dari CHEPS UI yang dipimpin oleh Prof Budi Hidayat mempresentasikan hasil analisis data JKN tahun 2016-2019. Biaya berasal dari data JKN 2019, disesuaikan dengan inflasi terhadap angka 2024, dan dikonversi ke USD untuk kejelasan.

Pertama, disajikan mengenai Direct Cost DMT2. Diabetes Melitus Tipe 2 (DMT2) adalah masalah kesehatan global dan merupakan beban perawatan kesehatan dan membebani biaya perawatan kesehatan yang signifikan. Di Indonesia, prevalensi DMT2 di kalangan orang dewasa adalah 19,5 juta (2021) dan diperkirakan akan meningkat sebesar 46% pada tahun 2045.

Dari 18,9 juta anggota JKN yang mengakses layanan kesehatan sekunder dan tersier, 812.204 (4%) didiagnosis dengan DMT2. Di antara jumlah tersebut, 57% memiliki setidaknya satu komplikasi. Rata-rata biaya medis langsung tahunan per orang adalah US $ 708, dengan mereka yang mengalami komplikasi menimbulkan biaya yang jauh lebih tinggi (US $ 930) dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki komplikasi (US $ 421). Komplikasi yang paling umum adalah penyakit kardiovaskular (24%), neuropati (14%), dan nefropati (7%). Rawat inap rawat inap adalah pendorong biaya terbesar, terhitung 55% dari total biaya. Total biaya medis langsung untuk mengelola DMT2 dan komplikasinya pada tahun 2016 diperkirakan mencapai US $ 576 juta, dengan 74% dari biaya ini dikaitkan dengan individu dengan komplikasi. Penyakit kardiovaskular dan nefropati adalah komplikasi yang paling mahal, masing-masing mencapai US$236 juta dan US$129 juta.

Estimasi untuk Direct dan Indirect Cost dari penyakit tidak menular

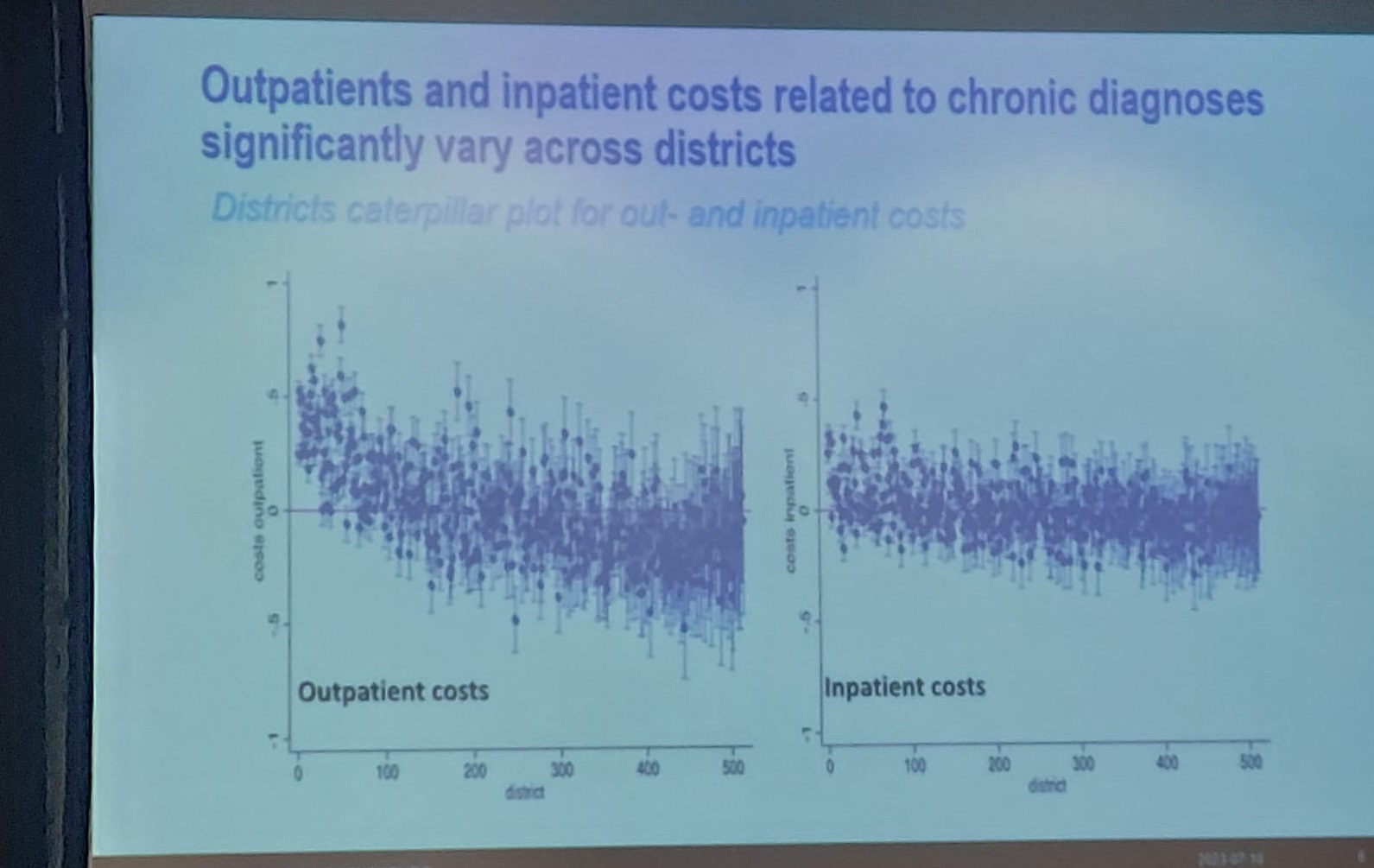

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana faktor demografis dan klinis mempengaruhi pengeluaran medis pasien PTM dalam program JKN. Akhirnya, penelitian ini berupaya mengukur biaya langsung dan tidak langsung yang terkait dengan PTM, memberikan wawasan berharga tentang beban keuangan keseluruhan penyakit ini pada sistem JKN.

Studi ini menggunakan analisis retrospektif data klaim JKN 2023 untuk individu berusia 18 tahun ke atas. Data tersebut mencakup informasi tentang diagnosis PTM (penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes), komplikasi, komorbiditas, obat-obatan, biaya medis (rawat jalan dan rawat inap), lama rawat inap, dan biaya terkait kematian. Untuk memperkirakan biaya tidak langsung, termasuk kehilangan produktivitas karena ketidakhadiran, cacat tetap, dan kematian dini, pendekatan sumber daya manusia diterapkan, menggabungkan data hari kerja yang hilang, tingkat pendapatan, dan tingkat kematian.

Temuan awal studi ini menunjukkan bahwa komplikasi PTM secara signifikan meningkatkan biaya perawatan kesehatan, dengan PTM mewakili 22% dari total klaim di bawah sistem pembayaran INA-CBG, meskipun hanya terdiri dari 7,3% dari populasi pasien JKN. Selain itu, biaya tidak langsung PTM—karena kehilangan produktivitas dan kematian dini—menambah beban ekonomi substansial yang sering kurang dilaporkan dalam studi biaya penyakit konvensional. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi sebenarnya dari PTM jauh lebih besar daripada perkiraan tradisional, menekankan perlunya penilaian biaya yang lebih komprehensif. Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan dan praktik. Meningkatnya beban keuangan PTM pada sistem JKN mengharuskan evaluasi ulang alokasi sumber daya dan strategi pendanaan. Dengan mengukur biaya langsung dan tidak langsung, penelitian ini memberikan bukti penting bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan pembiayaan kesehatan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengatasi beban PTM yang terus meningkat.

Terakhir, dibahas mengenai Budget Impact Analysis dari Terapi Insulin. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengukur implikasi biaya dari transisi terapi insulin untuk pasien T2DM dari pendekatan berbasis rumah sakit ke pendekatan berbasis perawatan kesehatan primer (PHC) dan mengevaluasi potensinya untuk meningkatkan keberlanjutan keuangan sistem JKN dan kualitas perawatan bagi pasien T2DM di Indonesia.

Analisis Dampak Anggaran (BIA) dilakukan melalui modelling berbasis prevalensi. Model ini menggabungkan data dari database klaim JKN, termasuk catatan pasien T2DM, protokol pengobatan, pola penggunaan insulin, dan pengeluaran perawatan kesehatan terkait. Model ini mengasumsikan bahwa inisiasi insulin di PHC hanya akan berlaku untuk pasien tanpa komplikasi dan insulin akan diresepkan berdasarkan HbA1c ≥7,5.

Temuan menunjukkan bahwa mengalihkan inisiasi insulin ke PHC dapat mengurangi total biaya medis untuk pasien T2DM secara signifikan. Selama periode 5 tahun (2024-2028), total biaya inisiasi insulin basal di rumah sakit diperkirakan mencapai US $ 3,674 miliar, sementara transisi inisiasi insulin ke PHC dapat menguranginya menjadi US $ 3,308 miliar, menghasilkan penghematan sebesar US $ 367 juta. Demikian pula untuk insulin premix, biayanya menurun dari US$3,901 miliar menjadi US$3,535 miliar dengan potensi penghematan US$367 juta. Analisis sensitivitas mengkonfirmasi bahwa pergeseran ke PHC tetap hemat biaya bahkan dengan variasi asumsi utama, seperti volume pasien dan tingkat komplikasi.

Prof Budi menyimpulkan bahwa transisi inisiasi insulin ke PHC adalah strategi yang sehat secara finansial dan menguntungkan secara klinis. Pergeseran tersebut akan mengurangi biaya terkait rumah sakit dan meningkatkan akses ke terapi insulin tepat waktu, berpotensi meningkatkan hasil klinis dengan mengurangi kadar HbA1c dan mencegah komplikasi. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan yang penting, menunjukkan bahwa sistem perawatan kesehatan Indonesia dapat memperoleh manfaat dari mengalokasikan kembali sumber daya ke PHC, meningkatkan manajemen diabetes, dan menyelaraskan dengan agenda transformasi kesehatan negara. Pergeseran ini juga dapat mendukung upaya yang lebih luas untuk mengintegrasikan manajemen penyakit tidak menular (PTM) ke dalam perawatan primer dan mengurangi beban layanan rumah sakit. Gap belanja JKN antara pelayanan di RS dengan di Puskesmas berubah secara signifikan: 98% ke 63% di RS) sementara di PHC akan naik (2% menjadi 37%).

Studi sebelumnya oleh CHEPS UI (2020) telah mengindikasikan bahwa 2/3 orang dengan DMT2 baru terdiagnosis di RS, sehingga Prof Budi merekomendasikan bahwa menggeser perawatan DM di PHC akan membutuhkan:

- Penguatan kemampuan deteksi dini DM di PHC

- Penyesuaian tarif perawatan DM di PHC

- Diperlukan case manager di tingkat PHC

Dalam pembahasannya, Direktur PTM, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid menyoroti bahwa ini merupakan bukti-bukti penting yang meyakinkan, beliau setuju bahwa bukti-bukti dari data Indonesia ini relevan untuk kepentingan kebijakan Indonesia. Namun untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut dibutuhkan penghitungan pula untuk memilih intervensi mana yang bisa di’transfer’ ke PHC karena lebih efisien dan mana yg harus tetap di RS, tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Dalam pembahasannya, Direktur PTM, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid menyoroti bahwa ini merupakan bukti-bukti penting yang meyakinkan, beliau setuju bahwa bukti-bukti dari data Indonesia ini relevan untuk kepentingan kebijakan Indonesia. Namun untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut dibutuhkan penghitungan pula untuk memilih intervensi mana yang bisa di’transfer’ ke PHC karena lebih efisien dan mana yg harus tetap di RS, tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Sementara itu, Jack Langenbrunner juga mengingatkan bahwa coding dan DRG yang digunakan Indonesia akan berubah dalam waktu dekat, sehingga perlu dipertimbangkan apakah hasil bukti-bukti ini akan berubah secara signifikan atau tidak. Jack juga menanyakan bagaimana kita bisa mendorong perubahan yang dibutuhkan, khususnya mengenai case manager, mengingat Indonesia pernah melakukan uji coba BKS TB dan BKS KIA dengan model case manager namun ada keengganan untuk mengadopsi model tersebut walaun hasil uji coba cukup positif.

Reporter:

Shita Dewi (PKMK UGM)

21 Juli 2025

Measuring Complexity: Multimorbidity, Loneliness, and Cross-Cultural Challenges in Health Outcomes Research

Sesi berjudul “Measuring Complexity: Multimorbidity, Loneliness, and Cross-Cultural Challenges in Health Outcomes Research” berlangsung pada Rabu, 23 Juli 2025, pukul 09:00-10:30 di Bali (1), Bali International Convention Centre, dengan moderator Rebecca Prah dari London School of Hygiene and Tropical Medicine. Berikut ringkasan presentasi dan diskusi yang berlangsung:

Ewan Tomeny (Liverpool School of Tropical Medicine) memaparkan tantangan penggunaan Disability-Adjusted Life Years (DALYs) dalam konteks multi morbiditas. Studi ini mengulas metode-metode penggabungan disability weights (DW) untuk multi morbiditas, yang meliputi pendekatan aditif, multiplikatif, hingga model non-linear yang lebih kompleks seperti diminishing returns dan quadratic penalties. Melalui tinjauan sistematis dan pemodelan hipotesis menggunakan DW dari Global Burden of Disease (GBD), ditemukan bahwa banyak metode kombinasi DW tidak sepenuhnya memenuhi prinsip logis konsistensi terutama ketika kondisi melibatkan tiga penyakit atau lebih. Validasi empiris menggunakan data dari uji coba MULTILINK di Malawi dan Tanzania menunjukkan bahwa model-model alternatif mungkin lebih dekat dengan hasil kualitas hidup yang dilaporkan pasien. Diskusi menegaskan bahwa prevalensi multimorbiditas terus meningkat, dan penggunaan DALYs sebagai ukuran outcome semakin banyak digunakan di negara-negara berkembang. Namun, pendekatan penggabungan DW yang banyak dipakai belum tentu yang paling tepat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut serta validasi empiris terhadap metode-metode baru ini, terutama untuk memperkuat relevansi DALYs dalam analisis cost-effectiveness di LMICs.

Tamrat Befekadu Abebe (Monash University) menggunakan metode Mendelian randomisation (MR) untuk mengevaluasi hubungan kausal antara tekanan darah sistolik (SBP) dengan kualitas hidup berbasis Quality-Adjusted Life Years (QALYs). Studi ini menggunakan data UK Biobank yang melibatkan 288.182 peserta. Temuan utama menunjukkan bahwa peningkatan 10 mmHg pada SBP dikaitkan dengan penurunan QALYs sebesar 1,17% per tahun. Meski demikian, heterogenitas data genetik cukup tinggi. Studi ini menekankan potensi besar MR sebagai alat yang dapat mengurangi bias dalam estimasi dampak suatu paparan terhadap QALYs, terutama saat uji coba klinis tidak memungkinkan. Diskusi sesi ini juga menyarankan untuk melakukan validasi lanjutan dengan merekrut peserta baru serta mengukur dampaknya dalam populasi yang lebih bervariasi.

Ishani Majmudar (Deakin University) mengeksplorasi kesesuaian instrumen EQ-5D-5L dan EQ-HWB untuk mengukur dampak kesepian (loneliness) terhadap kualitas hidup terkait kesehatan (HRQoL). Menggunakan survei daring representatif nasional di Australia, studi ini menemukan bahwa EQ-HWB lebih sensitif dalam menangkap aspek sosial dan psikologis dari kesepian dibandingkan EQ-5D-5L. Hasilnya menunjukkan bahwa EQ-HWB-S secara khusus memiliki korelasi lebih kuat dengan tingkat kesepian, serta memiliki efek ukuran yang lebih besar, menunjukkan bahwa EQ-5D-5L mungkin meremehkan beban kesepian karena keterbatasannya pada aspek mental saja. Diskusi dalam sesi ini juga mengangkat isu perbedaan gender dan budaya dalam pengalaman kesepian, serta potensi stigma di negara-negara berkembang yang memperparah kondisi tersebut.

Diskusi Sesi dan Implikasi untuk Indonesia:

Diskusi umum dalam sesi ini menggarisbawahi pentingnya memilih dan mengembangkan metode pengukuran outcomes kesehatan yang sensitif terhadap kondisi spesifik seperti multimorbiditas dan kesepian. Implikasi bagi Indonesia termasuk perlunya pendekatan yang lebih akurat dalam pengukuran dampak multimorbiditas di tengah populasi yang semakin menua dan peningkatan prevalensi penyakit kronis. Indonesia juga dapat mengambil pelajaran mengenai pentingnya memahami kesepian tidak hanya sebagai isu individu, tetapi juga sebagai tantangan sosial yang memerlukan intervensi kebijakan publik berbasis bukti. Di masa depan, penelitian di Indonesia perlu mengintegrasikan pendekatan yang lebih canggih – di mana EQ-HWB-S terdapat bahasa Indonesia- dalam mengukur kualitas hidup dan kesejahteraan sosial guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif.

Reporter:

Hafidz Firdaus (UGM)