Senin, 25 November 2024

Pembukaan

Hari pertama kursus kebijakan (25/11/2024) dimulai dengan pembukaan. Pada sesi pembukaan acara, beberapa sambutan disampaikan oleh perwakilan dari berbagai institusi. Sambutan pertama disampaikan oleh Associate Professor Nopphol Witvorapong, Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand, yang memberikan ucapan selamat datang kepada para peserta yang hadir dari berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Selanjutnya, Associate Professor Chantal Herberholz, Direktur Pusat Unggulan Ekonomi Kesehatan di Fakultas Ekonomi, Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand, memberikan sambutan atas nama Pusat Unggulan Ekonomi Kesehatan dan menjelaskan terkait pusat ekonomi kesehatan yang didirikan sejak 1993 dan bergerak dalam bidang penelitian, pengajaran dan pelatihan.

Kemudian, sambutan terakhir disampaikan oleh Professor Laksono Trisnantoro, Direktur ANHSS dan Profesor Kebijakan serta Manajemen Kesehatan dari Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Laksono menyampaikan ucapan selamat datang atas nama ANHSS. Acara ANHSS sebelumnya diadakan di Hong Kong dan kini berlangsung di Bangkok dengan dihadiri sekitar 40 peserta dari berbagai negara seperti China, Hong Kong, Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

Fokus utama Asia-Pacific Network for Health Systems Strengthening (ANHSS) adalah membahas reformasi sistem kesehatan pasca COVID-19 yang mengungkap kelemahan seperti ketidaksetaraan akses dan rendahnya kesiapan menghadapi krisis global. Workshop ini bertujuan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan ketahanan sistem kesehatan. Tahun depan (2025), acara akan digelar di Hongkong untuk Private Health Insurance Policy, di Shanghai dengan tema Kebijakan Health Technology Assessment (HTA), dan di Kuala Lumpur untuk Health Finance Transformation.

Tantangan bagi keterlibatan sektor swasta dalam sistem kesehatan untuk perawatan primer dalam menghasilkan perawatan kesehatan terpadu

Panel ini menghadirkan 3 pembicara tamu utama, yaitu Dr. Athaporn Limpanylers, Wakil Sekretaris Jenderal dari Kantor Keamanan Kesehatan Nasional Thailand; Dr. Watchai Charunwatthana dari Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand; serta Dr. Eduardo P. Banzon, Spesialis Kesehatan Utama dari Departemen Regional Asia Tenggara di Asian Development Bank.

Dr. Athaporn Limpanylers memberikan gambaran komprehensif tentang evolusi kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam penyediaan layanan kesehatan primer di Thailand, khususnya dalam konteks program Universal Coverage Scheme (UCS), mulai dari awal kerja sama pada 2003 hingga inovasi terbaru pada 2024. Kemitraan ini berawal dengan melibatkan rumah sakit swasta sebagai mitra pemerintah dalam pelayanan primer.

Dr. Athaporn Limpanylers memberikan gambaran komprehensif tentang evolusi kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam penyediaan layanan kesehatan primer di Thailand, khususnya dalam konteks program Universal Coverage Scheme (UCS), mulai dari awal kerja sama pada 2003 hingga inovasi terbaru pada 2024. Kemitraan ini berawal dengan melibatkan rumah sakit swasta sebagai mitra pemerintah dalam pelayanan primer.

Pada 2019, National Health Security Office (NHSO) memperkuat akses dan kualitas layanan dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih merata. Selama pandemi COVID-19 (2020-2022), kolaborasi semakin meningkat melalui perluasan partisipasi apotek dan klinik swasta. Pada 2024, program inovatif “30-Bath Treatment Anywhere” diperkenalkan untuk meningkatkan keterjangkauan dan aksesibilitas layanan kesehatan di seluruh Thailand.

Kemitraan sektor swasta dalam Universal Coverage System (UCS) memiliki peran strategis untuk mengurangi beban fasilitas pemerintah, memanfaatkan sumber daya secara efisien, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Contohnya, sektor swasta dapat menyediakan layanan dasar seperti imunisasi hingga perawatan khusus. Namun, tantangan seperti distribusi layanan yang tidak merata, insentif bagi sektor swasta, dan kendali mutu tetap perlu diatasi. Program seperti “30-Bath Treatment Anywhere” menunjukkan komitmen untuk memperluas layanan kesehatan, mengurangi kesenjangan akses, dan menciptakan sistem kesehatan yang inklusif serta berkelanjutan.

Selanjutnya adalah pemaparan dari Dr. Watchai Charunwatthana yang menjelaskan jika sistem kesehatan di Thailand telah mengalami evolusi signifikan sejak 1970-an. Dekade-dekade awal merupakan pembentukan struktur dasar seperti komunitas kesehatan nasional dan pergeseran menuju inisiatif kesehatan berbasis komunitas. Dekade-dekade berikutnya berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan akses layanan kesehatan, dan desentralisasi manajemen kesehatan. Tonggak penting termasuk pengenalan program Sukarelawan Kesehatan Desa (VHV), perluasan cakupan asuransi kesehatan, dan pembentukan sistem kesehatan distrik.

Selanjutnya adalah pemaparan dari Dr. Watchai Charunwatthana yang menjelaskan jika sistem kesehatan di Thailand telah mengalami evolusi signifikan sejak 1970-an. Dekade-dekade awal merupakan pembentukan struktur dasar seperti komunitas kesehatan nasional dan pergeseran menuju inisiatif kesehatan berbasis komunitas. Dekade-dekade berikutnya berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan akses layanan kesehatan, dan desentralisasi manajemen kesehatan. Tonggak penting termasuk pengenalan program Sukarelawan Kesehatan Desa (VHV), perluasan cakupan asuransi kesehatan, dan pembentukan sistem kesehatan distrik.

Model kesehatan primer Thailand ditandai dengan penekanan kuat pada partisipasi masyarakat, pencegahan, dan desentralisasi. Integrasi dukun tradisional dan penggunaan luas VHV menunjukkan pendekatan unik dalam penyampaian layanan kesehatan. Model ini juga menyoroti pentingnya kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Aspek utama termasuk fokus pada promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan.

Meskipun telah mencapai kemajuan signifikan, sistem kesehatan Thailand masih menghadapi tantangan berkelanjutan, termasuk kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta kebutuhan investasi berkelanjutan dalam sumber daya manusia. Pandemi COVID-19 telah menyoroti pentingnya sistem kesehatan yang tangguh dan adaptif. Masa depan sistem kesehatan Thailand harus diperkuat dengan sistem informasi kesehatan, mempromosikan perawatan terintegrasi, dan mengatasi beban penyakit tidak menular yang meningkat. Pengalaman Thailand menawarkan pelajaran berharga bagi negara lain yang ingin meningkatkan sistem kesehatan primer mereka.

Pembicara tamu berikutnya ialah Dr Eduardo P. Banzon dari Asian Development Bank yang menyampaikan terkait Hambatan dalam Optimalisasi Sektor Kesehatan Swasta. Pemerintah menghadapi beberapa kendala utama dalam memanfaatkan sektor kesehatan swasta. Dua diantaranya ialah kapasitas regulasi dan pembelian pemerintah yang masih lemah. Selain itu, ekspektasi sektor swasta sering kali tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, khususnya terkait paket manfaat dan mekanisme pembayaran. Klinik pelayanan primer swasta yang berskala kecil dan beroperasi secara independen juga menjadi tantangan, mengingat keterbatasan kapasitas manajemen dan kurangnya integrasi atau koordinasi dengan rumah sakit.

Pembicara tamu berikutnya ialah Dr Eduardo P. Banzon dari Asian Development Bank yang menyampaikan terkait Hambatan dalam Optimalisasi Sektor Kesehatan Swasta. Pemerintah menghadapi beberapa kendala utama dalam memanfaatkan sektor kesehatan swasta. Dua diantaranya ialah kapasitas regulasi dan pembelian pemerintah yang masih lemah. Selain itu, ekspektasi sektor swasta sering kali tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, khususnya terkait paket manfaat dan mekanisme pembayaran. Klinik pelayanan primer swasta yang berskala kecil dan beroperasi secara independen juga menjadi tantangan, mengingat keterbatasan kapasitas manajemen dan kurangnya integrasi atau koordinasi dengan rumah sakit.

Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan pendekatan berbeda dalam memperkuat sistem kesehatan. Jepang dan Eropa dikenal dengan regulasi yang ketat serta kapasitas pembelian yang tinggi. Di Indonesia, pendekatan dilakukan melalui skema kapitasi berbasis kinerja yang dikombinasikan dengan pembayaran berbasis layanan tertentu. Filipina menerapkan undang-undang yang mewajibkan pemerintah bermitra dengan sektor swasta, mengadopsi model dari Thailand. Selain itu, beberapa negara seperti India, Kolombia, dan Filipina mengembangkan sistem penyedia layanan kesehatan swasta yang terintegrasi, menghubungkan rumah sakit dengan fasilitas perawatan primer. Model jaringan klinik pelayanan primer swasta juga menjadi bagian dari perkembangan ini.

Instrumen Kebijakan, Modalitas dan Mekanisme untuk Layanan Kesehatan Terpadu

Setelah sesi diskusi panel, kegiatan berlanjut dengan sesi pemaparan oleh Professor Eng-kiong Yeoh selaku Direktur Pusat Penelitian Sistem dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Hong Kong. Prof Eng-Kiong Yeoh memaparkan terkait kerangka konseptual dan struktur program serta instrumen kebijakan, modalitas, dan mekanisme layanan kesehatan terpadu. Saat ini, peningkatan jumlah populasi lansia di seluruh dunia akan berdampak pada meningkatnya prevalensi penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Meningkatnya jumlah penderita penyakit kronis membuat sistem kesehatan semakin terbebani. Hal ini karena perawatan penyakit kronis membutuhkan biaya dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan penyakit akut.

Setelah sesi diskusi panel, kegiatan berlanjut dengan sesi pemaparan oleh Professor Eng-kiong Yeoh selaku Direktur Pusat Penelitian Sistem dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Hong Kong. Prof Eng-Kiong Yeoh memaparkan terkait kerangka konseptual dan struktur program serta instrumen kebijakan, modalitas, dan mekanisme layanan kesehatan terpadu. Saat ini, peningkatan jumlah populasi lansia di seluruh dunia akan berdampak pada meningkatnya prevalensi penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Meningkatnya jumlah penderita penyakit kronis membuat sistem kesehatan semakin terbebani. Hal ini karena perawatan penyakit kronis membutuhkan biaya dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan penyakit akut.

Wilayah Asia Pasifik, mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah penderita penyakit tidak menular (PTM) kronis. Lebih dari 50% kematian di kawasan ini disebabkan oleh PTM. Hal ini berdampak terhadap layanan kesehatan yang diberikan. Timbul suatu masalah yaitu fragmentasi layanan kesehatan. Layanan kesehatan, baik itu perawatan dasar, perawatan khusus, maupun perawatan rujukan, seringkali terpisah-pisah dan tidak terhubung dengan baik. Upaya untuk melibatkan sektor swasta dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan telah dilakukan, namun masih banyak tantangan yang harus diatasi, terutama dalam hal koordinasi antar berbagai layanan. Tantangan lainnya adalah kurangnya integrasi antara layanan kesehatan dengan layanan sosial.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengusulkan sebuah model sistem kesehatan yang terintegrasi, berpusat pada pasien, dan berbasis komunitas. Model ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan. Integrasi layanan kesehatan sangat penting untuk mengatasi masalah fragmentasi yang ada. Dengan mengintegrasikan layanan, kita dapat meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi layanan kesehatan. Namun, mencapai integrasi bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Selain itu, dibutuhkan pula dukungan kebijakan yang kuat dan mekanisme pembiayaan yang tepat.

Peran Sektor Swasta di Kawasan Asia-Pasifik

Selanjutnya adalah pemaparan dari Professor Siripen Supakankunti selaku Profesor, Pusat Keunggulan Ekonomi Kesehatan, Fakultas Ekonomi, Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand mengenai Peran Sektor Swasta di Kawasan Asia-Pasifik. Sektor kesehatan di Asia-Pasifik menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan profil epidemiologi, munculnya penyakit baru, dan kesenjangan dalam penyampaian layanan kesehatan. Kualitas layanan kesehatan sering kali dipengaruhi oleh aksesibilitas, kontinuitas, dan koordinasi antara sektor publik dan swasta.

Selanjutnya adalah pemaparan dari Professor Siripen Supakankunti selaku Profesor, Pusat Keunggulan Ekonomi Kesehatan, Fakultas Ekonomi, Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand mengenai Peran Sektor Swasta di Kawasan Asia-Pasifik. Sektor kesehatan di Asia-Pasifik menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan profil epidemiologi, munculnya penyakit baru, dan kesenjangan dalam penyampaian layanan kesehatan. Kualitas layanan kesehatan sering kali dipengaruhi oleh aksesibilitas, kontinuitas, dan koordinasi antara sektor publik dan swasta.

Pembiayaan berkelanjutan menjadi isu penting, di mana sektor swasta berperan dalam menyediakan layanan yang melengkapi kekurangan yang ada di sektor publik. Sektor swasta mencakup semua penyedia dan sumber keuangan yang tidak dikelola oleh pemerintah, baik yang bersifat nirlaba maupun komersial. Di banyak negara, sektor ini menyediakan lebih dari separuh layanan kesehatan, termasuk perawatan primer hingga tersier. Keragaman dalam struktur dan tujuan sektor swasta menciptakan tantangan tersendiri dalam integrasi dengan sistem kesehatan publik.

Sektor swasta dapat terlibat dalam berbagai bentuk meliputi pembayaran, penyediaan layanan dan pengadaan. Keterlibatan ini penting untuk memperkuat sistem kesehatan campuran yang ada, namun juga menimbulkan tantangan terkait regulasi dan pengawasan. Sektor swasta memiliki peran strategis yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan layanan melalui kemitraan publik-swasta. Kontribusi ini sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan.

Instrumen Kebijakan I: Mekanisme Tata Kelola Sistem Kesehatan & Pembiayaan Publik-Swasta

Pada sesi siang hari kursus kebijakan, peserta mendapatkan materi terkait instrumen kebijakan oleh Profesor Laksono Trisnantoro selaku Guru Besar Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Laksono mengaitkannya pada kerangka WHO Building Blocks. Ia menjelaskan bagaimana kebijakan di tingkat makro, meso, dan mikro saling memengaruhi. Kebijakan tingkat makro, seperti regulasi nasional dan pengelolaan dana, berdampak pada sistem kesehatan secara keseluruhan, sedangkan tingkat meso berfokus pada integrasi layanan kesehatan yang dipimpin oleh primary care. Integrasi ini menghubungkan berbagai elemen, seperti rumah sakit dan klinik, serta memengaruhi kebijakan makro dan praktik klinis di tingkat mikro. Tata kelola yang baik membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah, penyedia layanan, serta masyarakat dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk menciptakan sistem yang efisien dan inklusif. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, kewenangan pemerintah dalam sektor kesehatan lebih kecil, sehingga sektor swasta memainkan peran dominan, yang juga memengaruhi kualitas layanan di tingkat klinis.

Pada sesi siang hari kursus kebijakan, peserta mendapatkan materi terkait instrumen kebijakan oleh Profesor Laksono Trisnantoro selaku Guru Besar Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Laksono mengaitkannya pada kerangka WHO Building Blocks. Ia menjelaskan bagaimana kebijakan di tingkat makro, meso, dan mikro saling memengaruhi. Kebijakan tingkat makro, seperti regulasi nasional dan pengelolaan dana, berdampak pada sistem kesehatan secara keseluruhan, sedangkan tingkat meso berfokus pada integrasi layanan kesehatan yang dipimpin oleh primary care. Integrasi ini menghubungkan berbagai elemen, seperti rumah sakit dan klinik, serta memengaruhi kebijakan makro dan praktik klinis di tingkat mikro. Tata kelola yang baik membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah, penyedia layanan, serta masyarakat dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk menciptakan sistem yang efisien dan inklusif. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, kewenangan pemerintah dalam sektor kesehatan lebih kecil, sehingga sektor swasta memainkan peran dominan, yang juga memengaruhi kualitas layanan di tingkat klinis.

Dalam pembahasan mengenai pembiayaan kesehatan, Laksono menjelaskan tiga elemen utama: revenue, pooling, dan purchasing-payment. Peserta diajak untuk menganalisis sumber pendapatan kesehatan di negara masing-masing, baik dari sektor publik maupun swasta. Contohnya, di Indonesia, sebagian besar pooling berasal dari BPJS Kesehatan. Ia juga menguraikan tiga bentuk pembayaran dalam layanan kesehatan: alokasi melalui perencanaan sumber daya, pembayaran kepada rumah sakit atau organisasi pelayanan, dan pembayaran langsung kepada dokter. Masing-masing pendekatan memiliki tantangan, seperti rendahnya pemanfaatan layanan dan tingginya angka rujukan dalam pembayaran kapitasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi seperti implementasi utilization review (UR) dan pengelolaan pengaduan secara efektif. Tata kelola dan pembiayaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan dalam sistem kesehatan.

Instrument Kebijakan II: Peraturan pada Sektor Kebijakan Swasta

Sesi pemaparan instrument kebijakan selanjutnya disampaikan oleh Profesor Adi Utarini. Adi Utarini membahas pentingnya sektor kesehatan swasta dalam sistem kesehatan global, sebagaimana yang diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sektor ini mencakup entitas formal dan informal, baik yang bersifat mencari keuntungan maupun nirlaba, serta melibatkan penyedia layanan domestik dan internasional. Berbagai institusi, seperti klinik, rumah sakit swasta, apotek, hingga penyedia layanan kesehatan tradisional, merupakan bagian dari sektor ini. Secara global, lebih dari separuh layanan kesehatan disuplai oleh sektor swasta, dengan kontribusi yang sangat besar di wilayah seperti Asia Tenggara dan Mediterania Timur. Utarini menekankan bahwa regulasi adalah elemen kunci untuk memastikan kualitas dan keamanan layanan yang diberikan sektor ini. Regulasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, melindungi konsumen, mengurangi asimetri informasi, dan memastikan perilaku penyedia layanan sesuai standar melalui aturan yang dilengkapi insentif dan sanksi.

Sesi pemaparan instrument kebijakan selanjutnya disampaikan oleh Profesor Adi Utarini. Adi Utarini membahas pentingnya sektor kesehatan swasta dalam sistem kesehatan global, sebagaimana yang diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sektor ini mencakup entitas formal dan informal, baik yang bersifat mencari keuntungan maupun nirlaba, serta melibatkan penyedia layanan domestik dan internasional. Berbagai institusi, seperti klinik, rumah sakit swasta, apotek, hingga penyedia layanan kesehatan tradisional, merupakan bagian dari sektor ini. Secara global, lebih dari separuh layanan kesehatan disuplai oleh sektor swasta, dengan kontribusi yang sangat besar di wilayah seperti Asia Tenggara dan Mediterania Timur. Utarini menekankan bahwa regulasi adalah elemen kunci untuk memastikan kualitas dan keamanan layanan yang diberikan sektor ini. Regulasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, melindungi konsumen, mengurangi asimetri informasi, dan memastikan perilaku penyedia layanan sesuai standar melalui aturan yang dilengkapi insentif dan sanksi.

Adi Utarini juga menyoroti pentingnya peran regulator dan penyedia layanan kesehatan dalam mendukung keberlanjutan sistem kesehatan. Regulator bertanggung jawab memastikan standar mutu dijalankan secara efektif melalui mekanisme seperti perizinan, sertifikasi, akreditasi, dan pengawasan. Sementara itu, penyedia layanan kesehatan diharapkan mematuhi regulasi dan berkontribusi pada tujuan sistem kesehatan secara keseluruhan. Namun, ia juga menggarisbawahi tantangan dalam mengatur sektor ini, seperti informalitas penyedia layanan, lemahnya penegakan hukum, dan potensi korupsi. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang adaptif dan pengawasan yang kuat untuk memastikan sektor swasta dapat berkontribusi secara optimal dalam menciptakan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.

Reporter: Monita Destiwi dan Ester Febe (PKMK UGM)

Editor: Laksono Trisnantoro (PKMK UGM)

Link Terkait

Abimbola sebagai panelis pertama menjelaskan empat poin agenda komunitas HSR, yakni transparansi, non-ekstraktif, demokratisasi, dan transformasi. Transparansi adalah hal yang penting dalam suatu penelitian karena memproduksi pengetahuan berarti menciptakan sebuah sistem kesehatan yang adil. Non-ekstraktif artinya penelitian tidak boleh bersifat eksploitatif.

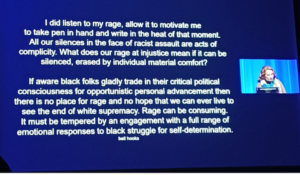

Abimbola sebagai panelis pertama menjelaskan empat poin agenda komunitas HSR, yakni transparansi, non-ekstraktif, demokratisasi, dan transformasi. Transparansi adalah hal yang penting dalam suatu penelitian karena memproduksi pengetahuan berarti menciptakan sebuah sistem kesehatan yang adil. Non-ekstraktif artinya penelitian tidak boleh bersifat eksploitatif. Watego sebagai panelis kedua membuka paparan dengan menceritakan kegelisahannya sebagai bagian dari komunitas Aboriginal and Torres Strait Islander (ATSI), masyarakat asli di Australia. Watego mengkritik bahwasanya komunitas ATSI sering dipandang sebagai komunitas yang “bermasalah” secara kesehatan dan “kurang manusiawi”. Pandangan ini menciptakan konsekuensi material yang nyata.

Watego sebagai panelis kedua membuka paparan dengan menceritakan kegelisahannya sebagai bagian dari komunitas Aboriginal and Torres Strait Islander (ATSI), masyarakat asli di Australia. Watego mengkritik bahwasanya komunitas ATSI sering dipandang sebagai komunitas yang “bermasalah” secara kesehatan dan “kurang manusiawi”. Pandangan ini menciptakan konsekuensi material yang nyata. Panelis ketiga, yakni Matache, memaparkan tentang rasisme dalam sistem kesehatan dan penelitian. Baginya, penelitian yang membandingkan kelompok-kelompok tertentu atau menggunakan sampel genetik kecil sering kali menyebabkan segregasi komunitas. Selain itu, pendekatan perilaku dan intervensi kesehatan sering mengasumsikan bahwa individu memiliki gaya hidup yang homogen, sehingga mem-perpetuasi deskripsi rasial yang bermuatan diskriminasi.

Panelis ketiga, yakni Matache, memaparkan tentang rasisme dalam sistem kesehatan dan penelitian. Baginya, penelitian yang membandingkan kelompok-kelompok tertentu atau menggunakan sampel genetik kecil sering kali menyebabkan segregasi komunitas. Selain itu, pendekatan perilaku dan intervensi kesehatan sering mengasumsikan bahwa individu memiliki gaya hidup yang homogen, sehingga mem-perpetuasi deskripsi rasial yang bermuatan diskriminasi. Guleid sebagai panelis keempat sekaligus mewakili fellowship emerging voices for global health, mengatakan bahwa translasi bukti penelitian selalu berputar di pertanyaan yang sama, yakni “Bagaimana pembuat kebijakan menggunakan hasil penelitian?” Guleid mengajak komunitas peneliti untuk merefleksi, apakah dengan pertanyaan ini, peneliti telah menangani isu yang penting dan menciptakan dampak nyata.

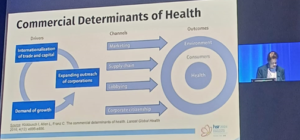

Guleid sebagai panelis keempat sekaligus mewakili fellowship emerging voices for global health, mengatakan bahwa translasi bukti penelitian selalu berputar di pertanyaan yang sama, yakni “Bagaimana pembuat kebijakan menggunakan hasil penelitian?” Guleid mengajak komunitas peneliti untuk merefleksi, apakah dengan pertanyaan ini, peneliti telah menangani isu yang penting dan menciptakan dampak nyata. Sebagai pembicara pertama, Lee memberikan gambaran umum tentang tantangan sistem kesehatan di tengah kemajuan teknologi, serta perubahan politik dan pasar. Lee menjelaskan bagaimana determinan komersial yang didorong oleh internasionalisasi perdagangan dan kapital, ekspansi korporasi, dan adanya demand untuk pertumbuhan ekonomi dapat memengaruhi kesehatan dan lingkungan. Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan juga penting bagi tata kelola sistem kesehatan.

Sebagai pembicara pertama, Lee memberikan gambaran umum tentang tantangan sistem kesehatan di tengah kemajuan teknologi, serta perubahan politik dan pasar. Lee menjelaskan bagaimana determinan komersial yang didorong oleh internasionalisasi perdagangan dan kapital, ekspansi korporasi, dan adanya demand untuk pertumbuhan ekonomi dapat memengaruhi kesehatan dan lingkungan. Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan juga penting bagi tata kelola sistem kesehatan. Panelis kedua, yakni Wibulpolprasert menjelaskan beberapa prinsip tata kelola yang baik (good governance), yakni partisipatoris, transparan, akuntabel, adil, dipimpin oleh hukum, dan efisien. Untuk mencapai keenam prinsip ini, diperlukan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam mekanisme tata kelola, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil (OMS), sektor swasta, dan komunitas. Selain itu, semua pihak perlu bekerja secara kolaboratif.

Panelis kedua, yakni Wibulpolprasert menjelaskan beberapa prinsip tata kelola yang baik (good governance), yakni partisipatoris, transparan, akuntabel, adil, dipimpin oleh hukum, dan efisien. Untuk mencapai keenam prinsip ini, diperlukan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam mekanisme tata kelola, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil (OMS), sektor swasta, dan komunitas. Selain itu, semua pihak perlu bekerja secara kolaboratif. Selanjutnya, Maceira memberikan penjelasan dan pandangannya tentang kolaborasi antar sektor dalam sistem kesehatan. Pada dasarnya, kolaborasi antar sektor dapat dibagi menjadi kolaborasi vertikal dan horizontal. Maceira mengambil tiga negara di Amerika Latin sebagai studi kasus. Maceira menjelaskan bahwa kawasan Amerika Latin memiliki karakteristik distribusi pendapatan yang tidak merata dan hal ini memengaruhi bentuk sistem kesehatannya. Pembiayaan dan tata kelola sistem kesehatan di kawasan tersebut juga melibatkan berbagai aktor yang menciptakan sebuah dinamika yang kompleks.

Selanjutnya, Maceira memberikan penjelasan dan pandangannya tentang kolaborasi antar sektor dalam sistem kesehatan. Pada dasarnya, kolaborasi antar sektor dapat dibagi menjadi kolaborasi vertikal dan horizontal. Maceira mengambil tiga negara di Amerika Latin sebagai studi kasus. Maceira menjelaskan bahwa kawasan Amerika Latin memiliki karakteristik distribusi pendapatan yang tidak merata dan hal ini memengaruhi bentuk sistem kesehatannya. Pembiayaan dan tata kelola sistem kesehatan di kawasan tersebut juga melibatkan berbagai aktor yang menciptakan sebuah dinamika yang kompleks. Panelis terakhir adalah Uwaliraye yang menjelaskan tentang peran pasar dan transformasi digital untuk sistem kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan. Menurutnya, salah satu tantangan utama sistem kesehatan adalah keengganan sektor swasta untuk berinvestasi pada riset dasar. Uwaliraye juga menyoroti bahwa transformasi digital kesehatan sering kali dipandang sebagai program spesifik, bukan sebagai pendorong sistem kesehatan secara keseluruhan dan mengarah pada pendanaan vertikal.

Panelis terakhir adalah Uwaliraye yang menjelaskan tentang peran pasar dan transformasi digital untuk sistem kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan. Menurutnya, salah satu tantangan utama sistem kesehatan adalah keengganan sektor swasta untuk berinvestasi pada riset dasar. Uwaliraye juga menyoroti bahwa transformasi digital kesehatan sering kali dipandang sebagai program spesifik, bukan sebagai pendorong sistem kesehatan secara keseluruhan dan mengarah pada pendanaan vertikal. Akihiro sebagai pembicara pertama menceritakan pengalamannya ketika melakukan kunjungan ke Gaza, Palestina sebanyak tiga kali. Akihiro menyaksikan bagaimana situasi dapat berubah dengan sangat cepat dan menyebabkan terganggunya sistem kesehatan. Namun, di tengah kekacuan tersebut, ia menyaksikan sebuah momen harapan.

Akihiro sebagai pembicara pertama menceritakan pengalamannya ketika melakukan kunjungan ke Gaza, Palestina sebanyak tiga kali. Akihiro menyaksikan bagaimana situasi dapat berubah dengan sangat cepat dan menyebabkan terganggunya sistem kesehatan. Namun, di tengah kekacuan tersebut, ia menyaksikan sebuah momen harapan. Sebagai pembicara kedua, Reid memaparkan tentang kekerasan sistemik terkait kolonisasi. Kolonisasi menyebabkan terjadinya perbudakan, dehumanisasi, dan pengklaiman sumber daya masyarakat asli, sebagaimana yang dialami oleh bangsa Maori di Selandia Baru dan orang-orang asli di Australia.

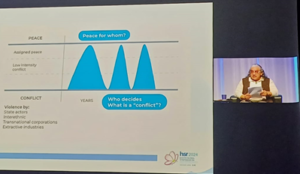

Sebagai pembicara kedua, Reid memaparkan tentang kekerasan sistemik terkait kolonisasi. Kolonisasi menyebabkan terjadinya perbudakan, dehumanisasi, dan pengklaiman sumber daya masyarakat asli, sebagaimana yang dialami oleh bangsa Maori di Selandia Baru dan orang-orang asli di Australia. Selanjutnya, Flores dari Guatemala mengajak seluruh peserta untuk merenungkan kembali sebuah pertanyaan mendasar, yakni, “Siapa yang menentukan bahwa sesuatu disebut konflik atau perdamaian? Untuk siapa perdamaian ditujukan?” Flores mengatakan bahwa kekerasan dapat muncul dari kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar, seperti keamanan dan air bersih.

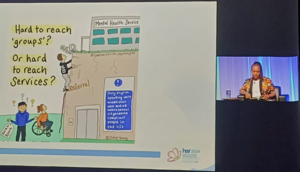

Selanjutnya, Flores dari Guatemala mengajak seluruh peserta untuk merenungkan kembali sebuah pertanyaan mendasar, yakni, “Siapa yang menentukan bahwa sesuatu disebut konflik atau perdamaian? Untuk siapa perdamaian ditujukan?” Flores mengatakan bahwa kekerasan dapat muncul dari kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar, seperti keamanan dan air bersih. Pembicara keempat, Mburu, membuka paparannya dengan sebuah pertanyaan perenungan,”hard-to-reach groups or hard-to-reach services?” Kelompok-kelompok yang dianggap sebagai hard-to-reach sering dikecualikan dari riset. Selain itu, sistem kesehatan juga dapat berkontribusi pada peningkatan ketimpangan sosial.

Pembicara keempat, Mburu, membuka paparannya dengan sebuah pertanyaan perenungan,”hard-to-reach groups or hard-to-reach services?” Kelompok-kelompok yang dianggap sebagai hard-to-reach sering dikecualikan dari riset. Selain itu, sistem kesehatan juga dapat berkontribusi pada peningkatan ketimpangan sosial. Sesi ini dibuka oleh Dr Nima Asgari, direktur Asia Pacific Observatory (APO). Dalam pemaparannya, Asgari memperkenalkan APO sebagai suatu kemitraan yang mendukung evidence-informed health system policy di tingkat kawasan maupun nasional. Lebih jauh lagi, Asgari menjelaskan lima klaster tematik APO, yakni (1) Primary Health Care (PHC) untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC); (2) ketahanan sistem kesehatan; (3) kesehatan digital (memanfaatkan teknologi dan data untuk meningkatkan hasil kesehatan); (4) Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), yang dirancang untuk kebutuhan kini dan nanti; serta (5) ketimpangan dalam kesehatan (aspek gender dan inklusi sosial dan aspek hard-to-reach). Untuk memperkuat kolaborasi, APO mendorong keterlibatan organik berbagai pihak melalui penyelenggaraan acara dan prakarsa, termasuk pembentukan local chapters yang melibatkan peneliti, organisasi kebijakan kesehatan, lembaga penelitian, pekerja kesehatan, pembuat kebijakan lokal, dan pemerintah.

Sesi ini dibuka oleh Dr Nima Asgari, direktur Asia Pacific Observatory (APO). Dalam pemaparannya, Asgari memperkenalkan APO sebagai suatu kemitraan yang mendukung evidence-informed health system policy di tingkat kawasan maupun nasional. Lebih jauh lagi, Asgari menjelaskan lima klaster tematik APO, yakni (1) Primary Health Care (PHC) untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC); (2) ketahanan sistem kesehatan; (3) kesehatan digital (memanfaatkan teknologi dan data untuk meningkatkan hasil kesehatan); (4) Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), yang dirancang untuk kebutuhan kini dan nanti; serta (5) ketimpangan dalam kesehatan (aspek gender dan inklusi sosial dan aspek hard-to-reach). Untuk memperkuat kolaborasi, APO mendorong keterlibatan organik berbagai pihak melalui penyelenggaraan acara dan prakarsa, termasuk pembentukan local chapters yang melibatkan peneliti, organisasi kebijakan kesehatan, lembaga penelitian, pekerja kesehatan, pembuat kebijakan lokal, dan pemerintah. Pembicara pertama pada sesi ini adalah Manoj Jhalani, direktur Health Systems Development, WHO SEARO. Jhalani membuka paparannya dengan menggambarkan pelajaran penting dari pandemi COVID-19, yakni bahwa investasi awal dalam fondasi PHC untuk kesiapsiagaan dan respons adalah hal yang penting. Pandemi juga menegaskan pentingnya efisiensi PHC dalam mencapai UHC, keterlibatan komunitas, serta kolaborasi multisektoral. Komitmen politik terhadap PHC sebagai dasar UHC telah mendapat momentum, dimulai dari deklarasi Menteri Kesehatan Asia Tenggara pada bulan September 2021, yang menyebut pandemi sebagai pendorong transformasi sistem kesehatan berbasis PHC. Deklarasi ini diperkuat dalam pertemuan UNGA 2023, KTT G20, hingga Delhi Declaration pada Oktober 2023 yang menegaskan PHC sebagai elemen kunci UHC. Berbagai negara di kawasan Asia Tenggara juga telah memprioritaskan PHC dan menerbitkan kebijakan pendukung. Selain itu, Forum PHC, seperti yang baru-baru ini digelar di Jakarta, memfasilitasi pertukaran praktik baik antarnegara, memperkuat budaya sistem kesehatan yang terus belajar dan berinovasi sesuai konteks lokal.

Pembicara pertama pada sesi ini adalah Manoj Jhalani, direktur Health Systems Development, WHO SEARO. Jhalani membuka paparannya dengan menggambarkan pelajaran penting dari pandemi COVID-19, yakni bahwa investasi awal dalam fondasi PHC untuk kesiapsiagaan dan respons adalah hal yang penting. Pandemi juga menegaskan pentingnya efisiensi PHC dalam mencapai UHC, keterlibatan komunitas, serta kolaborasi multisektoral. Komitmen politik terhadap PHC sebagai dasar UHC telah mendapat momentum, dimulai dari deklarasi Menteri Kesehatan Asia Tenggara pada bulan September 2021, yang menyebut pandemi sebagai pendorong transformasi sistem kesehatan berbasis PHC. Deklarasi ini diperkuat dalam pertemuan UNGA 2023, KTT G20, hingga Delhi Declaration pada Oktober 2023 yang menegaskan PHC sebagai elemen kunci UHC. Berbagai negara di kawasan Asia Tenggara juga telah memprioritaskan PHC dan menerbitkan kebijakan pendukung. Selain itu, Forum PHC, seperti yang baru-baru ini digelar di Jakarta, memfasilitasi pertukaran praktik baik antarnegara, memperkuat budaya sistem kesehatan yang terus belajar dan berinovasi sesuai konteks lokal. Sesi dilanjutkan dengan pemaparan dari Lluis Vinyals Torres, direktur Health Systems and Services WHO WPRO. Torres mengawali paparannya dengan menekankan kebutuhan terhadap PHC. Model pelayanan kesehatan yang ada saat ini tidak mampu menangani volume perawatan yang timbul terkait dengan tingginya beban penyakit tidak menular (PTM) dan ageing population. Isu perawatan jangka panjang, yang membutuhkan tenaga kerja dan model layanan yang memadai, juga perlu menjadi perhatian utama dalam konteks populasi yang menua. Torres juga mengatakan bahwa dengan ekonomi Asia Tenggara yang tumbuh pesat dan masyarakat yang semakin sadar akan kesehatan, PHC harus lebih responsif dan mampu membangun hubungan saling percaya yang berkelanjutan antara pasien dengan penyedia layanan kesehatan. Perubahan-perubahan ini menuntut pendekatan baru dalam mengorganisasi PHC untuk memastikan kebutuhan kesehatan terpenuhi secara efektif.

Sesi dilanjutkan dengan pemaparan dari Lluis Vinyals Torres, direktur Health Systems and Services WHO WPRO. Torres mengawali paparannya dengan menekankan kebutuhan terhadap PHC. Model pelayanan kesehatan yang ada saat ini tidak mampu menangani volume perawatan yang timbul terkait dengan tingginya beban penyakit tidak menular (PTM) dan ageing population. Isu perawatan jangka panjang, yang membutuhkan tenaga kerja dan model layanan yang memadai, juga perlu menjadi perhatian utama dalam konteks populasi yang menua. Torres juga mengatakan bahwa dengan ekonomi Asia Tenggara yang tumbuh pesat dan masyarakat yang semakin sadar akan kesehatan, PHC harus lebih responsif dan mampu membangun hubungan saling percaya yang berkelanjutan antara pasien dengan penyedia layanan kesehatan. Perubahan-perubahan ini menuntut pendekatan baru dalam mengorganisasi PHC untuk memastikan kebutuhan kesehatan terpenuhi secara efektif. Pembicara terakhir dalam sesi ini adalah Dr Jasper Tromp dari National University of Singapore School of Public Health. Tromp memaparkan hasil kajiannya tentang lanskap penelitian PHC di Asia Tenggara (SEAR) dan Pasifik Barat (WPR) dan potensi menutup kesenjangan antara produksi pengetahuan dengan implementasi. Studi ini menggunakan metode systematic mapping artikel ilmiah yang dipublikasi dalam 10 tahun terakhir dalam bahasa Inggris atau Cina, diikuti dengan presentasi hasil awal dan workshop untuk mendiskusikan hasil tersebut.

Pembicara terakhir dalam sesi ini adalah Dr Jasper Tromp dari National University of Singapore School of Public Health. Tromp memaparkan hasil kajiannya tentang lanskap penelitian PHC di Asia Tenggara (SEAR) dan Pasifik Barat (WPR) dan potensi menutup kesenjangan antara produksi pengetahuan dengan implementasi. Studi ini menggunakan metode systematic mapping artikel ilmiah yang dipublikasi dalam 10 tahun terakhir dalam bahasa Inggris atau Cina, diikuti dengan presentasi hasil awal dan workshop untuk mendiskusikan hasil tersebut.

Sebagai pembicara pertama, Clark mengatakan bahwa perubahan iklim sebagai ancaman serius kesehatan global telah diakui oleh WHO dan didokumentasikan dalam berbagai laporan. Selain itu, ancaman pandemi telah membuat jutaan orang menjadi rentan secara ekonomi. Kegagalan kebijakan, ketimpangan, dan ketidakadilan dalam menghadapi perubahan iklim harus menjadi perhatian utama. Kajian sistem kesehatan perlu meliputi peran pemerintah dan siapa yang seharusnya mengambil keputusan untuk menjaga keberlanjutan kesehatan iklim, termasuk mengeksplorasi upaya untuk mengurangi jejak karbon. Clark menutup pemaparannya dengan menekankan kolaborasi lintas sektor dan perlunya peran komunitas health policy and systems research (HPSR) harus mengambil peran aktif dalam membawa perubahan, memperbaiki komunikasi kesehatan dan sains kepada publik, serta melawan narasi anti-kesehatan dan anti-sains.

Sebagai pembicara pertama, Clark mengatakan bahwa perubahan iklim sebagai ancaman serius kesehatan global telah diakui oleh WHO dan didokumentasikan dalam berbagai laporan. Selain itu, ancaman pandemi telah membuat jutaan orang menjadi rentan secara ekonomi. Kegagalan kebijakan, ketimpangan, dan ketidakadilan dalam menghadapi perubahan iklim harus menjadi perhatian utama. Kajian sistem kesehatan perlu meliputi peran pemerintah dan siapa yang seharusnya mengambil keputusan untuk menjaga keberlanjutan kesehatan iklim, termasuk mengeksplorasi upaya untuk mengurangi jejak karbon. Clark menutup pemaparannya dengan menekankan kolaborasi lintas sektor dan perlunya peran komunitas health policy and systems research (HPSR) harus mengambil peran aktif dalam membawa perubahan, memperbaiki komunikasi kesehatan dan sains kepada publik, serta melawan narasi anti-kesehatan dan anti-sains. Selanjutnya, Narayan memantik dengan penekanan bahwa dunia saat ini menghadapi triple planetary crisis yang terdiri atas perubahan iklim, polusi (udara, air, dan tanah), serta hilangnya keanekaragaman hayati. Krisis iklim sudah terjadi sejak sekarang. Salah satu aspek yang dianggap paling merugikan adalah polusi udara akibat penggunaan bahan bakar fosil, dengan perkiraan biaya hingga 6% dari pendapatan domestik bruto (PDB) global. Narayan juga menyayangkan bahwa negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang memiliki kontribusi paling kecil dalam menyebabkan masalah ini, justru menjadi paling rentan terhadap dampaknya.

Selanjutnya, Narayan memantik dengan penekanan bahwa dunia saat ini menghadapi triple planetary crisis yang terdiri atas perubahan iklim, polusi (udara, air, dan tanah), serta hilangnya keanekaragaman hayati. Krisis iklim sudah terjadi sejak sekarang. Salah satu aspek yang dianggap paling merugikan adalah polusi udara akibat penggunaan bahan bakar fosil, dengan perkiraan biaya hingga 6% dari pendapatan domestik bruto (PDB) global. Narayan juga menyayangkan bahwa negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang memiliki kontribusi paling kecil dalam menyebabkan masalah ini, justru menjadi paling rentan terhadap dampaknya. Melanjutkan pemaparan Narayan, Mayhew menjelaskan bahwa upaya mitigasi krisis iklim belum banyak berfokus pada sistem kesehatan. Mayhew juga menggunakan contoh Pandemi COVID-19 untuk membandingkan responsivitas pemerintahan di berbagai belahan dunia. COVID-19 ditanggapi dengan sangat cepat, namun banyak pemerintahan lambat menanggapi isu perubahan iklim. Selain itu, penurunan emisi yang terjadi di masa pandemi akibat restriksi mobilisasi sulit untuk dipertahankan tanpa perubahan paradigma ekonomi yang saat ini masih sangat bergantung pada teknologi berbasis fosil. Untuk mengatasi ini dan mencapai keadilan ekologi, Global Green New Deal diluncurkan. Mayhew menutup paparannya dengan menekankan bahwa sistem kesehatan yang tangguh, berkelanjutan, dan adil memerlukan langkah-langkah seperti memperluas visi dan kemitraan, berkontribusi pada tata kelola lintas sektor, penelitian yang lebih inklusif, pembiayaan inovatif ex ante, komitmen donor, model kepemimpinan baru, serta platform baru untuk produksi bukti (evidence) maupun memfasilitasi tindakan.

Melanjutkan pemaparan Narayan, Mayhew menjelaskan bahwa upaya mitigasi krisis iklim belum banyak berfokus pada sistem kesehatan. Mayhew juga menggunakan contoh Pandemi COVID-19 untuk membandingkan responsivitas pemerintahan di berbagai belahan dunia. COVID-19 ditanggapi dengan sangat cepat, namun banyak pemerintahan lambat menanggapi isu perubahan iklim. Selain itu, penurunan emisi yang terjadi di masa pandemi akibat restriksi mobilisasi sulit untuk dipertahankan tanpa perubahan paradigma ekonomi yang saat ini masih sangat bergantung pada teknologi berbasis fosil. Untuk mengatasi ini dan mencapai keadilan ekologi, Global Green New Deal diluncurkan. Mayhew menutup paparannya dengan menekankan bahwa sistem kesehatan yang tangguh, berkelanjutan, dan adil memerlukan langkah-langkah seperti memperluas visi dan kemitraan, berkontribusi pada tata kelola lintas sektor, penelitian yang lebih inklusif, pembiayaan inovatif ex ante, komitmen donor, model kepemimpinan baru, serta platform baru untuk produksi bukti (evidence) maupun memfasilitasi tindakan.